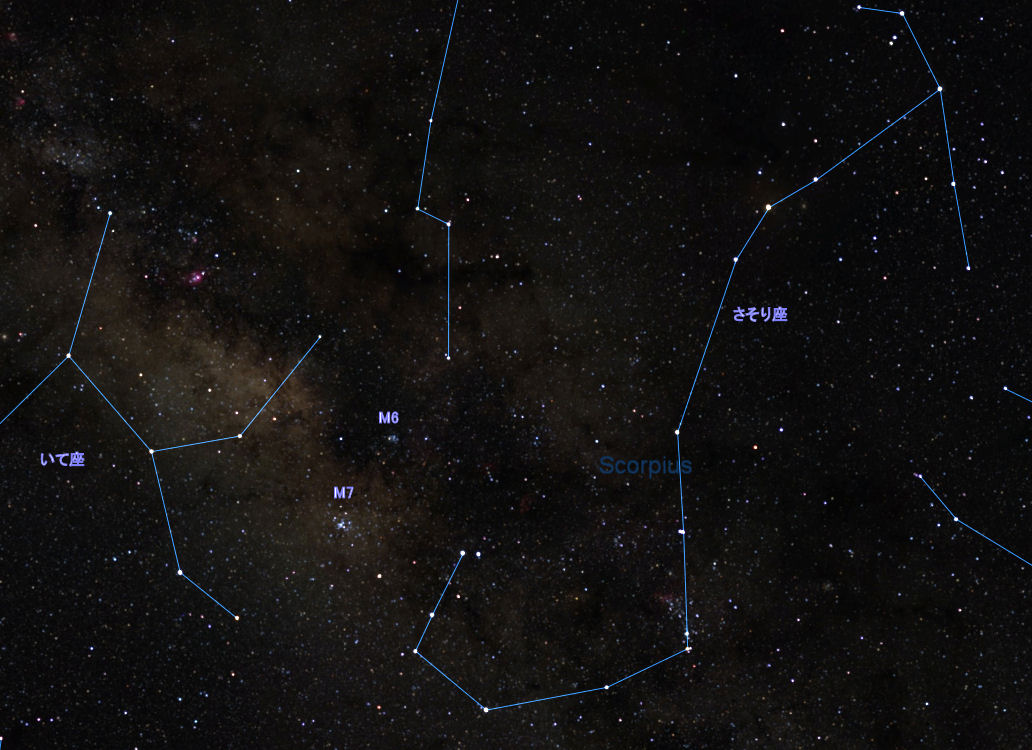

![]() 上の画像は双眼鏡(倍率7倍の実視界約7°)で見る夏の星空 M6、M7(散開星団) さそり座。

上の画像は双眼鏡(倍率7倍の実視界約7°)で見る夏の星空 M6、M7(散開星団) さそり座。

円の左下がM7、円の外側右上がM6

距離・・・M6(1300光年)、M7(800光年)

ので、光害などが残るところでは実際にはこのように見えない場合があります。 |

遠い昔に船出した星の光は、今それを見ている人の瞳に 映し出され、そしてその心には何が刻まれるのでしょう。 |

676 新羅が朝鮮半島を統一 672 (日本)壬申の乱 711 サラセン人が西ゴートを滅ぼし、サラセン文化がヨーロッパに広まる 710 (日本)平城京に遷都 712 唐の玄宗が即位 →開元の治(713〜741) 712 (日本)古事記ができる 713 渤海が建国 726 東ローマ皇帝レオ3世が偶像崇拝禁止令を出す 750 サラセン帝国にアッバーズ朝成立、ウマイア朝滅亡 774 (日本)空海、生まれる。 |

1204 第4回十字軍がビザンチン帝国を征服 1206 モンゴル帝国のチンギス・ハン即位 1215 ジョン王が大憲章(マグナ・カルタ)を承認 1212 (日本)「方丈記」 1219 チンギス・ハンの西征(〜1925) 1219 (日本)源氏が滅びる 1224 モンゴル帝国が南ロシアを征服 1221 (日本)承久の乱 1228 第5回十字軍 1234 モンゴル帝国が金を滅ぼす 1232 (日本)御成敗式目ができる 1241 モンゴル帝国がワールシュタットの戦いでヨーロッパ軍を破る ドイツにハンザ同盟が成立 |

![]()

へびつかい座の境界付近に位置する、明るい星がまばらに存在する散開星団。次に紹介する M7とは近くにあり、双眼鏡では同じ視野に見える。夏の天の川には、このような星の集まりがあち らこちらにたくさんあり、双眼鏡を向けるだけで美しい光景を楽しむことができる。星団の星の広が り方が、羽を広げたチョウに似ていることから、「ちょう星団」という別名もある。 星団である。さそり座の尻尾の先にあたる3等星のすぐ北側にあり、探しやすい。双眼鏡ではM6、 M7と二つの散開星団が並んで視野に入る。M6よりも星が密集しているように見える。この星団は、 古代ローマのプトレマイオス(英語名:プトレミー、トレミーとも)の時代・紀元130年ごろから知られ ている古い天体であることから、「トレミーの星団」とよばれる場合もある。 「Newton ニュートン別冊 メシエ天体のすべて」より引用 |

|

向けてほしい。なにか目立ったちがいはあるだろうか? M6のまわりは暗いが、M7の まわりは明るいのだ! このことは4インチ望遠鏡の23倍で見るとよりはっきりする。実 際、私はM7からM6へと視野を振った時に、M6を指し示すようなくさび形をした天の川 の明るい部分・・・星の多いスタークラウド・・・の中で星が最も密集した場所にM7がある ことに気づいた。小さなM6は天の川の輝く砂浜からはなれたところにある。双眼鏡か 望遠鏡の低倍率でM6のすぐ外側を見てみよう。(中略) おそらく、北半球の温帯地方 で大半の観測はなされたのだろう。南国の熱帯地方や南半球からは、この壮観にまさ るものはほとんどないほどである。M7は天の川の中で、見失われていた大彗星の頭部 のように輝いている。」 「メシエ天体カタログ」ステファン・ジェームズ・オメーラ著 より抜粋引用 見えます。天の川の微光星を背景にした散開星団はとても美しいものです。M6は口径10cm くらいの屈折望遠鏡でも充分に美しく見られます。筆者がとくにおすすめしたいのは口径12 cm〜15cmの大型の双眼鏡での観察です。M7・・・M7はM6以上に明るく大きな散開星団 で、小型の双眼鏡から大口径の望遠鏡まで、さまざまな機材で楽しめます。口径12cm〜 15cmの大型双眼鏡で眺めるのをとくにおすすめです。星の明るさが揃ったM6に対して、 M7は明るい星がまばらに散らばっているのが特徴です。そのため肉眼でも散開星団らし く見ることができます。またM7はM6よりも1等級ほど明るいのですが、天の川の明るい部分 に位置しているためか、いっそう明るく感じられます。」 「メシエ天体 ビジュアルガイド」 中西昭雄・著 誠文堂新光社 より引用

んで2倍北東に延長していくと、肉眼でもぼんやり見えてきます。この星団はM番号のつい ているメシエ天体の中ではいちばん南に位置するものですが、非常に明るいうえに大きく ひろがった星団なので、少々空が悪くてもじつに美しい姿を見せてくれます。観望するに は双眼鏡でじゅうぶんで、明るい数十個の星がひとかたまりになって明滅し、その周辺に 銀河のこまかい星がむらがって、なんとも美しい光景です。6cmくらいで見る場合もできる だけ低倍率の方がよく、高くてもせいぜい30倍どまりといったところでしょう。双眼鏡では このM7の3°北西にあるもうひとつの散開星団M6も同一視野に入ってきています。この 方はM7よりちょっと小柄ですが、星の配列のおもしろい星団で星の枝があちこちにのび た形がトンボの形にそっくりです。いちど低倍率でたしかめてごらんになるといいでしょう」 「星座ガイドブック 春夏編」藤井旭著 より抜粋引用

6等星を含みますが、日本からでは南中高度が約20°と低いので、肉眼では個々の星に 分解できません。(中略) M6は満月の3分の2ほどの散開星団で、4.2cmの双眼鏡でも小 粒の星からできているかわかります。いっぽうM7は満月の1.5倍ほどもある大きな星団 で、ひとつひとつの星が明るいために4.2cmの双眼鏡でも大部分の星を見ることができ ます。」 「双眼鏡で星空ウォッチング」白尾元理著 より抜粋引用

ではぼんやりとした星雲状の中に明るい星がいくつか見られ、東西に星が並んでいることがわ かる。8㎝50倍では、視野いっぱいに星が広がり、ちょうど蝶かトンボが羽を広げたようなイメー ジに見える。M7・・・さそり座のκ星とG星を結んで2倍伸ばしたところに位置する大型の散開 星団。肉眼で星雲状に見え、目のいい人ならいくつかの星を数えるほどだ。双眼鏡でみごとに 広がった星の群れを楽しむことができる。望遠鏡では40倍以下の低倍率にしないと、視野から はみ出してしまう。ちなみにM7は一番南に位置するM天体だ。」 「エリア別ガイドマップ 星雲星団ウォッチング」浅田英夫著 より抜粋引用

で、さがすのに苦労はしない。サソリのしっぽのκからG→M7→M6とたどってはどうだろう。 双眼鏡ではM7とM6が同じ視野の中にならんでみごとだ。明るく大きいほうがM7で、こじんま りみえるほうがM6だ。このみかけのちがいは、M6のほうがM7にくらべて、500光年ほど遠い からだと考えられる。双眼鏡でみたM6は、ぼんやりした星雲状の光の中に明るい星がいくつ かみられる。口径5cmなら、視野いっぱいにひろがるみごとな星の集団がみられるだろう。M7 ・・・κ→G→の先に、大きく明るく、肉眼でもいくつかの星をかぞえる人がいるほどだ。双眼鏡 の大型のものなら、みごとにひろがった星のむれが十分楽しめるだろう。口径5cm〜10cmで は、もちろんもっとすばらしいが、大きいのでなるべく低倍率でみるほうが美しいようにおもう。 カシオペヤ座のM52がスミレの花なら、M7は大輪の菊といったところだ。」 「ほしぞらの探訪 肉眼・双眼鏡・小望遠鏡による」山田卓著 より抜粋引用

をみる人がいるかもしれません。オペラグラスでもはっきりします。星の配列は押しつぶした四 角形とでもいいましょうか。ちょうど羽根をひろげたような形といった方がぴったりするかもしれ ません。どんな小さな器械でも、すばらしい姿がみえてきます。さがしかたのひとつとしてλとG を底辺とするやや高い二等辺三角形の頂点をさがすと、ここにぼうっとした姿が肉眼でみられ ます。星の数は50個といいます。 M'7・・・λの北東4°、M6の東南3°.5にあり、肉眼でぼうっ とみえる明るい散開星団、全光度3.2等、視直径60'と大きく、径約1°の視野に10等級以上の 星が80個も数えられるといいます。星の等級は7〜11等で、配列はほぼ矩形といってよいでしょ う。なかには接近した重星もみられます。ちょうど、かに座のプレセペの小型といった感じです。 肉眼・双眼鏡むきとしては、そのすばらしさで数すくない散開星団のひとつです。」 「四季の天体観測 肉眼・双眼鏡・小望遠鏡で」中野繁著 誠文堂新光社 より抜粋引用

|

Advanced Observing Program Film Images

APOD: 2014 September 3 - M6: The Butterfly Cluster

M 6 (大きな画像)

APOD: 2012 September 12 - M7: Open Star Cluster in Scorpius

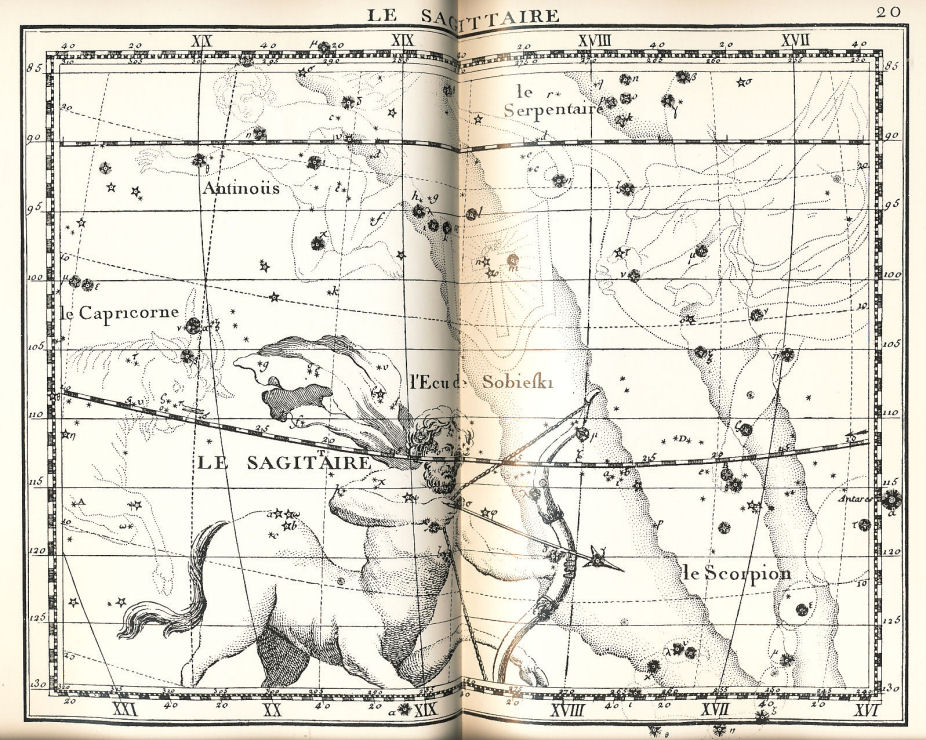

「フラムスチード 天球図譜」恒星社編 より引用

(映し出されるまで時間がかかる場合があります)