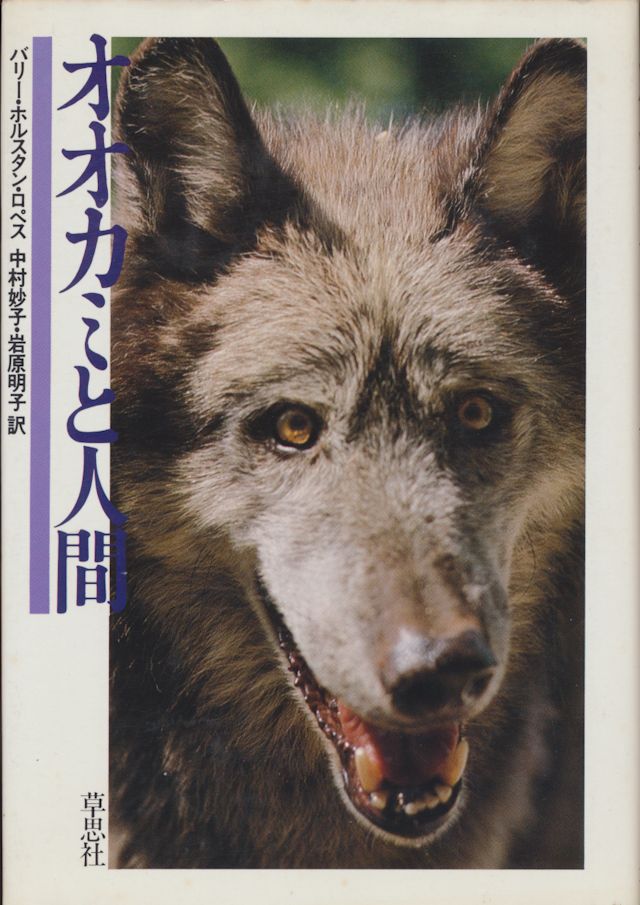

「オオカミと人間」 バリー・ホルスタン・ロペス著 中村妙子・岩原明子 訳 草思社

![]()

![]() オオカミ(狼)の肖像を参照されたし。

オオカミ(狼)の肖像を参照されたし。

![]()

(本書より引用) 包括的な説明を試みたりしない」と書いている。ヌナミウト・エスキモーにとっては、"オオカミの究極の実体”な どというものは存在しない。彼らはオオカミをも、宇宙の一部として観察しているにすぎない。物事には知られ ていることもあれば、隠されていることもある。オオカミについても、あることは知られているが、あることは知ら れないままだろう。しかし、それについて気に病む必要はない・・・・ヌナミウトはこういうのである。つまりヌナミ ウトの姿勢は実際的である。オオカミの毛皮に値打ちがあることを、彼らは知っている(白人の観光客は、 一頭の毛皮に450ドルも払ったりする)。ヌナミウトはまた、オオカミを観察してその生活のスタイルから学ぶ ことによって、人はすぐれたハンターになり、カリブーばかりか、当のオオカミをも倒すことができると考えて いた。オオカミを観察するうちに、ヌナミウトは自分のまわりの世界と一つになったような充実感を味わい、 自分の住む宇宙との密接なつながりを感じる。宇宙を構成するものからの隔絶感があるかないか・・・・これが ヌナミウトと生物学者の違いなのである。 さい、ハンターとしてのオオカミは不可解な(人間の目には)行動をする。動物を追いかけている途中で、 くるっと背を向けて歩み去ってしまうこともある。ほんの1分前にムースがつけたばかりの足跡を見てにおい を嗅いでいながら、それを無視して先へ進むこともある。そうかと思うと、さあ殺すぞといわんばかりにカリブー の群のまわりをぐるぐる歩きまわったりするのである。獲物も、信号を返す。ムースがオオカミの方に歩みより、 オオカミがそそくさとその場を去ることもある。エダヅノレイヨウは、ついてこいというように白い臀(しり)を振る。 傷ついた雌がこれ見よがしにゆっくりと立ち上がることもある。獲物もこのように、ときに奇妙な行動に出る。 カリブーがわざわざオオカミの攻撃を誘うような行動をすることはある。すなわち逃げきれないとわかっている のに走りだしたりするのである。 私は、狩りをする動物と獲物が互いに何らかの決意を示しあう、この瞬間的な対決を、先に“死の対話”と 呼んだ。それは儀式的なやりとりである。獲物の肉に対して、その魂に対する尊敬という形の代価が支払わ れるのである。このようにしてオオカミも、獲物も、この遭遇が死に終ることを容認するわけで、ここには少なく とも神聖な秩序が、一種の高貴さがある。それはオオカミと彼の獲物である大型猟獣の場合にのみ存在する わけで、そのような段取りを経て、オオカミは神聖な肉を与えられるのである。 (中略) ふたたびインディアンの場合を考えてみよう。アメリカの先住民族は総じて、死は何も恐ろしいことではないと 考えている。死にさいしてはよく死ぬべく努力すること、すなわちたとえどのような死であっても、みずから意識 的に死を迎えるという姿勢をもつべきだ・・・・彼らはそう考えていた。死を前にしてこのような抑制をもって行動 するのは戦士の行為であり、最大の名誉が帰せられる。死を悲劇と見ないということは、自己についての、西洋 の人間のそれとは異なった認識に根ざしている。人はこの世界において不可欠なものであると同時にまた、 なくてもさしつかえない存在である。死の対話には、適切な死への努力がある。私は生命(いのち)を生きつく した・・・・と獲物はいう。死ぬ用意はできている。私は唯々として死ぬ。なぜなら私が死ねば他のものが生きて いけるからである。私の脚が折れているから、私の肺が苦しいから、あるいは私の時が終ったから、私は進ん で死を受けいれるのだと。 獲物を必ず手に入れる能力、スタミナ、機敏でひそやかなその動きに敬意を払っていた。彼らはまた、オオカミ の遠吠えに強烈な印象を受け、ときにはそれをオオカミの霊界との対話と考えた。オオカミはインディアンの 伝説のうちに、使者として、あるいは旅人として、また霊界を探求する者の道案内として現れている。たとえば シャイアン族のシャーマンのブラインド・ブルは1885年になくなるまで、オオカミの行動や遠吠えから多くを学ん だ人として尊敬されていた。ブラインド・ブルのメッセージはまたオオカミによって地上と霊界のさまざまな場所 に伝えられた。このようにオオカミは古来、神託を伝える者、死者と語る者と見なされてきたのであった。 オオカミは家族の絆を大切にするだけでなく、より大きな単位である群に、ひいては広くテリトリーの動物に (キツネやワタリガラスにさえ)餌を分与する役割を引き受けている・・・・インディアンはこう考えてオオカミを尊敬 していた。食物の乏しい時期には、人間もまた自分の家族のほかに、同じ地域社会に住む他の者に食料を 提供する責任を負っていたからである。“クマ”というなで知られていたヒダーツァ族の男はあるときオオカミの "招きの歌”というまじない歌を作り、コヨーテやキツネ、カササギにまでおこぼれをふるまうオオカミを讃えて、 その遠吠えを歌の中に取り入れた(ベラ・クーラ族の狩の歌の中では、オオカミはベラ・クーラ族の殺したクマ の肉を食べるよう招かれている)。 それは凶暴で、貪欲な、理性を欠いた生きものへの恐れであり、人間のもつ獣性に対する恐怖心である。 この恐怖は二種に分けられる。一つは人間の自己嫌悪であり、もう一つは、強姦、殺人、略奪などの挙に 出ないように他の動物が共通して持っている自然の抑制を、人間が失ってしまったことに対する不安である。 動物恐怖症の核心には、自分自身の本性に対する恐れが存在している。動物恐怖症が理性も何もなく現れ るとき、それはある動物に集中され、動物は身代わりとなって抹殺されてしまう。そこに至るまでの経過は 単純なものではないが、アメリカでオオカミが受けた仕打ちがこれであった。 簡単で問題を要約しやすいからである。おそらくオオカミを敵と考えていた人々のあいだではぐくまれてきた この伝説は、西欧の民間伝承で最も根強くタブーとされていること、つまり人肉を食うということを取り扱って いる。中世の戦場で人間の死肉を貪るオオカミが悪評の的になった理由は、オオカミは自分が悪いことを していると判断する力がありながら、品性が卑しいために、どうしても悪事を働いてしまう生きものだと考え られたからであった。つまり、オオカミは典型的な罪人だったのである。 このあたりから、オオカミは痛ましい運命をたどるようになる。たとえばシャイアン族のような狩猟社会では、 誰もが賛美する長所・・・・勇気、狩猟の技術、忍耐・・・・を備えていることから、オオカミは尊敬に値する動物 として祭り上げられていた。だが、人間が農耕に従事し、都市を築くにつれて、このオオカミは、卑怯で、愚か で、貪欲な動物として嫌われることになった。オオカミ自体は昔から変わらないのに、人間がオオカミの憎む べき“獣性”をうんぬんしはじめたのであった。火刑の杭のまわりに立って、裁かれるオオカミ人間を野次った りしながら、人々は、自分が人間性を守り抜いていることを誇示し、幸福感を味わったのである。そのように 自己嫌悪を他者に負わせてみたところで、けっして満足が得られるわけではなかったことは、まさに悲劇と 呼ぶにふさわしい。いくら殺戮が行なわれようと、村の広場にオオカミが何頭積み上げられようと、オオカミ 人間といわれた人間を何人焼き殺そうと、それで終わりになるものではなかった。恐らくこれは、ナチスの 手によるユダヤ人迫害とそんなに変わらないことだったのではないだろうか。動物に対する虐待は忘れられ やすいというにすぎない。だが、オオカミ人間の場合は、彼らが紛れもなく人間であったことを肝に銘じなけ ればならない。 |

(本書より引用) つきあっているらしく思われる。ワタリガラスはツンドラをも含めて、オオカミとほとんど同じぐらい広い行動域を もっており、オオカミが狩に出て行くとき、しばしばついて行く。とくに通り跡が空中からはっきり見える冬には、 おこぼれを期待して後を追うらしい。ワタリガラスは近くの木の上にねぐらを作ったり、血痕の点々としている雪 をついばみながらあたりを跳び回ったりしてオオカミが食べ終わるのを待つ。しかし両者の関係がそれだけに 留まらないということは、次の記述から明らかである。オオカミの群が途中で一休みしていたとき、後をつけて いた4、5羽のワタリガラスが急きたてたと、ミーチはその著『オオカミ』のなかに書いている。 「ワタリガラスがオオカミの頭や尾を目がけて急降下すると、オオカミは首をひょいと縮めたり、跳びのいたり した。ワタリガラスは、オオカミを追いかけて頭上をかすめるように飛んだり、なかの一羽などは休んでいる オオカミの尾を嘴f(くちばし)で引っぱりさえもした。オオカミが怒って噛みつこうとすると、すばやく跳びのくの である。オオカミが追いかけると、1フィートというところまで近づくのを待ってぱっと飛び立ち、からかうように 数フィート離れたところに舞い下りて、またひとしきりいたずらを繰り返すのであった。オオカミとワタリガラス は何らか、共存共栄の関係を結んでいるようで、それぞれのはたす役割を十分に認識しているらしく思われ る。オオカミも、ワタリガラスも、ともにきわめて社会的な動物であって、共存に必要な心理的構造といった ものをもっているにちがいない。おそらくオオカミとワタリガラスは、それぞれの社会のうちに互いの存在を 許容して連帯関係を結んでいるのであろう」 そう主張する人々は、エスキモーとインディアンの死傷者数を勘定にいれていないし、恐水症にかかった オオカミによる殺戮を故意に除外している。 『シートンの動物記』を書いたアーネスト・トムソン・シートンは、銃や毒薬が用いられる以前には、オオカミは もっぱら食料の乏しい冬のあいだに人間を襲って殺したと信じており、アメリカ・インディアンの口伝も、彼の いうところを裏づけている。伝えられているさまざまな話から判断すると、19世紀に大規模な捕食動物が始ま るまでは、人間とオオカミの接触はずっと頻繁であったらしい。そのような状況で、その後の時代よりも多くの 人間がオオカミに襲われていたかどうかは、今となっては推測するしかない。もちろん、オオカミと人間は社会 生活を営むハンターとして同じような経路をへて進化し、同じ猟獣をめぐって競合する関係にあった。疑いも なく先史時代には、人間か、オオカミか、どちらかの死に終わった遭遇がしばしばあったろう。しかしそれは ずっと昔のことである。 人間を襲うオオカミについては、北アメリカよりもロシアとヨーロッパから数多く報告されている。そうした報告 は必ずしも虚構ではないだろう。たとえば飢えたオオカミと丸腰の人間とが出会った場合、何かとくべつの事情 がない限り、オオカミが人間を襲わないという保証はないのだから。 (中略) 最近ではオオカミが人間を襲うという報告は信憑性がないものとして聞き流される傾向がある。しかし私は 健康なオオカミはぜったいに人間を襲わないと主張することは愚かしいと思う。オオカミは家畜を襲う場合と 同様、人間についても、相手に攻撃を加えることがそれに伴う危険と引き合うかどうか。十分に計算するの ではないだろうか。研究者に必要なことは、問題を広い視野において見ることである。オオカミと武装してい ない人間とのあいだの何万回という遭遇において、人間が何ごともなく逃れえた例はどのぐらいあるのか。 ニューヨーク・タイムズのような大新聞にさえ、オオカミが人間の血を求めて吹雪の農村を襲ったなどと報じ られることもあるが、現実にはそうした出会いは稀になっているようである。 |

![]()

2016年5月8日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  (大きな画像) 森を、そして結果的に、そこに生きるものたちの調和あふれる世界を創ってきたオオカミ。 しかし彼らオオカミの存在は、人間にとって自らの獰猛性を葬り去るための身代わりでしかありませんでした。 世界各地の先住民もオオカミも、西欧人にとって自身の「真の姿を映す鏡」だったが故に、そして自身のおぞましい 姿を見せつけてくるが故に、この鏡を叩き壊さなければいけないものだったのかも知れません。 オオカミは森の、そしてそこに生きるものたちに必要不可欠な存在だけでなく、私たち自身は何者かと問う存在 なのだと思います。 ☆☆☆ 2年前に上の文章をサイトに書きましたが、今でもその想いはあまり変化しておりません。 オオカミ自身が、人間の持つ残虐性を敏感に感じ取っているからこそ、逆に人間を恐れているのかも知れません。 熊や大型犬が人間を襲ったことが時々ニュースに出ますが、オオカミが人間を襲うことなど、それらに比べると 限りなく低いのです。 また、丹沢の山中で星を見ていたとき、鹿の足音がすぐ近くに聞こえておりましたが、増えすぎた鹿のため山が 死にかけています。 生態系をあるべき姿に戻すという意味に限らず、人間自身が「何者か」と、オオカミを通して問われている 気がします。 写真(他のサイトより引用)は「ロミオと呼ばれたオオカミ」、アラスカ・ジュノー町の多くの人々に愛された野生の オオカミは、「町の人々の嘆き悲しむ姿が見たい」という理由で2人のハンターに殺されます。 誰しもが持っている残虐性、ヴェイユは「純粋に愛することは、へだたりへの同意である」と言いますが、 「へだたり」の重さに耐え切れないところから、残虐性は生まれてくるのかもしれません。 |

|

|

2013年8月23日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した写真です。  本日8月23日の夜明け(6時14分)です。 夜明けが雲で覆われていたり、雨のときは投稿しませんのでご了承ください。 神奈川県でも地域によって異なると思いますが、厚木ではここ3週間ほど雨は殆ど降っていません。 夜明けの写真を撮る時間帯は、ベランダの植物の水やりも行っていますが、近所の畑の作物は 完全に参っています。 厚木には「阿夫利(あふり)神社」がある大山(1252m)があるのですが、川崎・宮前区の土橋という 地域には大山詣でとともに「雨乞い」の儀式が伝えられてきました。 「オオカミの護符」小倉美恵子著によると、日照りが続いた時は、朝早く若い衆が片道40キロもある 大山までの道をリレー方式で行き、大山山頂の滝から「お水」をいただき、昼過ぎには土橋に戻って 雨乞いをしたと書かれています。 リレー方式とは言え、昔の人の健脚には驚かせられます。 土橋にも息づいていた「オオカミ信仰」は埼玉の奥秩父や奥武蔵が源なのですが、若い頃に山に 夢中になっていた私は奥秩父や奥武蔵の山々が好きでした。標高はそれほど高くはないのですが、 周りの自然と自分が一体となっているという不思議な感覚をもたらしてくれたからです。 100年以上前、この山奥では「オオカミの遠吠え」がいたるところで聞かれていたことでしょう。映像 で見聞きする「オオカミの遠吠え」を聞くと、昔の人が何故オオカミを神と崇めていたのか分かるよう な気がします。いつかこの耳でオオカミの遠吠えを聞けたらと思います。 ☆☆☆☆ |

|

|

2014年4月13日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿したものです。  APOD: 2014 April 2 - Mars Red and Spica Blue (大きな画像) 火星が地球に最接近(写真はNASAより引用) 明日4月14日に火星が地球に再接近(マイナス1等級に輝く)しますが、お月様とも接近した姿が見られます。 写真は、3月末にスウェーデンで撮影された火星と「おとめ座」の1等星・スピカで、オークの木のすき間から 赤と青の対比する輝き(「はくちょう座」のアルビレオを思い起こさせます)が見えています。 アイヌの方は、スピカを狼(おおかみ)星という意味の「ホルケウノチウ」と呼んでいますが、日本語での語源 は大神(おおかみ)で、山の神として山岳信仰とも結びついてきました。 「かしこき神(貴神)にしてあらわざをこのむ」と日本書紀に記述されているようですが、ヨーロッパやイエロー ストーン国立公園で成功したように日本の森に狼を放すこと、それに対して異論や不安(恐怖)はあるかと 思います。 ただ私は、かつて日本の森を守っていた狼、彼らの遠吠えをこの日本で聞いてみたいと思います。 100年以上前に絶滅したと言われる日本狼、何処かで生き抜いていて欲しいと願っています。 |

2014年6月19日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した写真です。  (大きな画像) 種を植えて4年目で咲いた合歓の木(ネムノキ)の花 前に住んでいた近くの山にあった合歓の木、その優雅な木に魅せられ、その種を集めていました。 こちらに引っ越し、そしてしばらくしてこの種を鉢に植えましたが、それは丁度4年前のことです。 合歓の木は葉に特徴があるのですが、咲く花も優雅さを湛えています。 山にあった合歓の木は、いつの間にか枯れていましたが、10年前この木の下で拾った種が、違う場所で新た生命を咲かせる。 子孫という形あるものだけでなく、「受け継ぐ」という神秘も感じさせられます。 ☆☆☆☆ そして、まだ寒さの厳しい夜、 彼が鼻面を星に向け、 長々とオオカミのように遠吠えをするとき、 声を上げているのは彼の祖先たちだ。 彼を通じて、もう死んで塵となってしまった祖先たちが、 鼻面を星に向け、何世紀もの時を超えて遠吠えしているのだ。 ジャック・ロンドン 「オオカミたちの隠された生活」ジム&ジェイミー・ダッチャー著 より引用 ☆☆☆☆ |