|

����̋��� ����̋���

�����{��\�Z���l�L�O�يْ��@���闹��@�i�{�������p�j

�{���́A����̋���ɂ��Ă̂��铴�@�͂ɂ���Ă܂Ƃ߂��邱�ƂɂȂ����B���̓��@�͂��N�������� �{���́A����̋���ɂ��Ă̂��铴�@�͂ɂ���Ă܂Ƃ߂��邱�ƂɂȂ����B���̓��@�͂��N��������

�̂́A�V�哰�ƌĂ�A�قƂ�ǂ������A�吳����Ɍ��Ă�ꂽ�����ł���B�����̓V�哰�̎ʐ^�ƌ�

�z���̌������{���̎�v�ȕ������߁A���̐��y�[�W������̗��j��A���̖��̔�V���������A�V�哰

���`���郁�b�Z�[�W�𗝉�����̂ɖ𗧂ړI�����B

����̖��́A�h�_����ߋ����������Ɍ������ĊJ����錻�݂ɂ��邪�A����[�������Ă���ߋ�

�ɂ���ȋ��P������B����̏ꍇ�ɂ́A400�N�ɂ킽����j�̎O�̎���A���Ȃ킿�u�鋳�v�A�u�}���v�A

�u�����v�́A�����Ȃ��e�����y�ڂ��Ă��邵�A�o�ρA�����A���邢�͕����I�Ȑ���ςɂ���ď����ꂽ�{���

���A450�N���̂������A���炵�Ă����_�̖����^�̗��j���B

����̋���Ƃ́A����A���茧�̑S��ɍL����J�g���b�N���苳����Ӗ�����B400�N�O�A���̔�O���̈�

���͊���̗̒n�ɕ�����Ă������A����𒆐S�ɂ��Ĉ�Ă�ꂽ�L���V�^�������Ⓑ�蕶���̉e����

����āA���������A6�ˁA���Ȃ킿�A�呺�A�L�n�A�|���A���ˁA�ܓ��ƑΔn����̌��ɓ��������Ɏ���

�āA���̂��Ƃ͑傢�ɖ𗧂����ł��낤�B

���C�̍`�̎^��

�V��19�i1550�j�N8���ɐ��t�����V�X�R�E�U�r�G���͏��߂ĕ��˂ɓ������B���������Ē���̋���́A���傤��

2000�N�Ɏ����̒a����450�N���j�����ƂɂȂ�B

���������畽�˂܂ł̊C�H���A�U�r�G���͎O�x�ʂ����B���茧�̐��̊C�ݐ������͋F��ɂ���Ė]�܂��

���n����������_��ƁA��܂��l�̒ʂ铹�ł������B

���˂̋���͓��{�ōŏ��ł͂Ȃ��������A�U�r�G���̓��X���猻��܂ŏ����邱�ƂȂ������Ƒ������B���

����ł���B�U�r�G���̕��ˑ؍݂�9����10�������ł��������A���̊ԁA�h�����Ă����Ƃ̏h��E�呺����

���̉Ƒ��̑�100���قǂɐ�����������B

�U�r�G���̔����R�X���E�f�E�g�[���X�_���́A���̌�1�N�ԁA�i�q�𑱂��A�M�҂̐��𑝂₵�ēO��I�Ɉ��

�グ���B���������ăK�X�p���E�r�����_���A�C���}���i�C���m�j�E���C�X�E�f�E�A�����C�_�ƃo���^�T�[���E�K�S

�_����������������B�K�S�_���͏��Y���̗L�͂ȉƐb�ł������Ď�c�i���Ă��j���ɐ����������

�Ɣނ�͂��̋���̕ی�҂ƂȂ����B�������A���˂ōŏ��ɋ�������Ă��̂́A�C���}���E�W���A���E�t�F���i

���f�X�ł������B�i�\7�i1564�N�j�A�{�̒��Ɂu�V�厛�v�ƌĂꂽ��������āA�����߂̐���ɕ������B1567

�N�����ŖS���Ȃ�܂ŁA�t�F���i���f�X�͕��ˋ���̈������w���҂ł������B

���茧���ŃL���X�g�̋����̑O�ɊJ������Ԗڂ̖�́A�����Y�ł������B������1562�N�̉ĂɃC���}���E

���C�X�E�f�E�A�����C�_�͌䏕���̐���ɕ�������������āA���̋���ŁA1563�N�A�g�[���X�_���̎肩��

�喼�E�呺�����͐�������B�Ւd�̏ォ��h���E�o���g�����I���������߂�c���C�G�Y�X�̖ڂ��喼

�̐S�ɐ[����ۂ�^�����B���N�A�����Y�����̐鋳�̗��ꂪ�i�W���Ă������B��͉����Y�̋����

���S�ɂ��Đ��ދn�i�ɂ����̂��j�����̓a��d�b�������������ɍs���A������̓A�����C�_���g���A

�����̌Z�ł������L�n�`���ɌĂ�ē�����K��A�鋳�̋����A���V�Y�ł̏ꏊ����ꂽ�B

���ˁA�����Y�A���V�Y�E�E�E�A1563�N�͕����鋳���}���ɍL����N�̂悤�ł��������A�呺�����̉�S������

�������A11���ɂ͉����Y�́A�������h�ɂ���Ĕj��A�鋳�t�����͎U���Ă������B���̊�@�͌���������

�ł��������A�����͑����Ȃ������B1564�N�̏t�A�A�����C�_�̓g�[���X�_���Ƌ��Ɍ��V�Y�ɖ߂����B���c���|

���g�K���f�Ղ̍`�Ƃ��ĊJ�����ƁA�������鋳�̋��_�ɂȂ����B���c���琼�ދn�����̊C�݉����̑��X��

�������q�ד`�����A�܂��A�鋳�t�����͒��蔼���ɓn���Č˒��ł��鋳�����B

�܂��A1566�N�A�A�����C�_�ƃC���}���E�������\�͌ܓ��W�H�珃��ɏ�����ܓ��ɓn��A���]�Ɖ��Y�ɏ�����

�����Ă��B�a�g�Ō��V�Y�ɖ߂����A�����C�_�́A1567�N�̏I��育��A�g�[���X�_���Ƒ呺�����Ƃ̉��

���ʁA�x���i���h����r���q��̏鉺���ɔh�����ꂽ�B�r���q��̓A�����C�_�ɋ��ً߂��̏����Ȏ���^���A

�����ŃA�����C�_�͐鋳�������n�߂��B1568�N�A�g�[���X�_�������V�Y������A������o�ĕ��c�ɗ������A

�����ďH����A�呺�̏鉺���ɓ������B�����ŎO���̋߂��ɖ����߂̐���ɕ�����ꂽ��������Ă��B����

�ɐ鋳�̃e���|�������Ȃ�A1569�N����ɔh�����ꂽ�r�����_���͐r���q��̋��ق̂��Ƀg�[�h�X�E�I�X�E

�T���g�X�i�����l�j��������Ă��B���Ɍ��T1�i1570�j�N�̉āA�u�}�i��k���j�ŊJ���ꂽ�鋳�t��c�ŁA�V��

���z�����t�����V�X�R�E�J�u�����_���͒���ɂ��Ẵg�[���X�_���̌v��̎����𖽂����B�H�ɂ͒���p��

�Ƀ|���g�K���̖f�Ս`�Ƃ��Ă̈ʒu�����肵�A1571�N�t�A���̍`�̂��̏��������������y�n�ł́A�V����

�`������̍ŏ���6���i���m���A�O�Y���A�����Y���A�������A�呺���A���˒��j���Y�����������B�g�[���X�_��

�͎����̖��̎��������邱�ƂȂ��A�O�N10��2���A�u�}�̋���ő|�V���Ă����B���̂悤�ɃU�r�G���̕��˓���

��20�N��A�|���������Ē���̎�Ȓ��ɋ�����Ă��Ă����B

����30�N�ԁi���T1�q1570�r�`�c��5�q1600�r�N�j�ɂ͐킢�Ɣ��Q�ɂ�������炸�A����ł͋���͍L���荪������

���A1600�N�A���Ȃ킿�U�r�G���̕��˓�����50�N�ڂɂ͒���͂��łɁu���m�̃��[�}�v�Ƃ��Ēm���A�ŏ���6��

�̐�[���Ɍ��Ă�ꂽ�����ȋ���́A�̂��ɓ��{�̌��z�l���̑s��Ȕ폸�V�̐��ꋳ��Ŏi���E�h���E���C�X�E

�Z���P�C���̑吹���ƂȂ��Ă����B�����Δn�̑喼�E�@�`�q�i�����悵�Ƃ��j��������Ă����B����s�ł́A1597

�N�ŏ��̏}���҂��o�āA����26�̏̌��͑S������Ƃ炵�A�M�҂̕��ނׂ����������Ă��B

�ւ�������i1600�j���瓿��ƍN�ɂ��鋳�t�̒Ǖ��i�c��19�q1614�r�N�j�܂Œ���̋���ɓ�̗��ꂪ����

���B����̒��͍Ăє��W���݂āA�L���V�^�������܂��͒��蕶�����h���A�T���E�p�E���w�@�̊����𒆐S�ɂ�

�Ē��Â���A�ՁA�Љ���A���p�A���y�A���ی𗬂Ȃǂ��s�Ȃ�ꂽ�B

����A�ŏ��ɕ��ˁi1598�j�̂��呺�i1605�j�ƗL�n�i1612�j�Ŕ��Q���n�܂�A���˂ƗL�n�ł͗����ɂ܂Ŕ��W�����B

��ܓ��ł͑哇�ƍ�˂���]�̓��ƕ�����ʂ��ėL��֍s���C�H���g�p���āA�鋳�t�����������̏���L�����B

�������A1614�N11���̏��߂ɂ́A����̋���̊O���I�ȉh���������Ă��܂����B�����Ԃŋ���̌������j��

��A�鋳�t�����͒Ǖ�����A���邢�͐����������A�M�҂̐S�ɂ͐M���c�����B���{�ƏZ���̐킢���n�܂�B

����܂ł̐[�M�̑g�͏}���̑g�ɉ��߂��A�����Ƃ��悭��Ă�ꂽ�L�n�̂̋���́A���������Q���ď}��

�҂𑽂��o���A���i15�i1638�j�N�̏t�A����ŏ����Ă��܂����B�Ƃ��낪�Y��A�O�C�i���Ƃ߁j�A���ˁA�ܓ��ł͐M��

���Z���̒��ɐ��������Ă����B

��������

250�N�ɂ��y�Ԓe���ɂ�������炸�����c�����M�҂����͋F��Ƌ��Ɗ�]�̋���ł������B���̊�]���x����

�v���̈�́A1660�N����}�������O�C�̓`���t�o�X�`�����l�̍Ŋ��̌��t�ł������B�o�X�`�����͌Q�����

��������ĕ߂����A2�N�ԓ������ꂽ�̂��ɎE���ꂽ���A����O�ɂ��ĐM�҂��܂��āu7�����ɂ̓o�e�����l

���߂�A�M�����R�ɂȂ�v�Ƃ����Ӗ��̌��t���₵���B�����M�҂̊Ԃł͎q���ɂ��̗\�����`������A�F�A�E��

�������̓���҂���тĂ����B�~�ɂ́A�H�ɂ܂��ꂽ�킪���悤�Ɍ����邪�A���ۂɂ͍������낵�Ȃ���t��

�҂��Ă���B�����悤�ɃL���V�^�������̐M�͋ꂵ�݂ɂ���Đ��߂��A�[�߂��Ă����B�L���X�g�̋����Ƃ���

���̂Ȃ��V���I�ȐM�ł͂Ȃ��A�C�G�X�𒆐S�ɂ����M�ł������B�M�҂����͋F�鋳��ł������B�����~�Ő�

���ɋF��A�C�������낷�R�̊�A�ŋF��A�����ȋ��D�ŋ������Ȃ���F��B���ɂ͐_�ЂɌ����������}���҂̕�

�̑O�ł��F�����B

�����Čc�����i1865�j�N3���̂�����A�t�̂��敗���X�̎}��h�炷�悤�ɁA�Y�㑺�̔_�Ƃ���_�Ƃւ����₫

���ŁA����\���L�������B�u��Y�̃t�����X���ɂ̓T���^�E�}���A�̌䑜�����邻���ȁv�B���l�̔_�����m���߂ɍs

���A�u��q�C�G�X������Ă���v�Ƃ����₫�����A���ꂪ�T���^�E�}���A�̌䑜�ł���Ɗm�M�����B�T���^�E�}���A�̘r

����ނ�ɔ��ރC�G�X���ނ����{�ɖ߂��Ă����o�e�����ɓ����Ă����B�������[�}�ɂ���p�p�l���猭�킳��

���o�e�����l�B���̌��i�ɂ͗}�����Ă����i�ՐE�̖]�݂���݂�����B���̗��j�I�ȏo��̉\���h�ꓮ��

���{�̖�l�̎��ɒB����O�ɐ��l�̐M�҂͎��������̑��q��_�w���ɂ��邽�߂Ƀv�`�W�����_���ɑ����Ă����B

�V�哰

�V�哰�Ƃ́u�_�̉Ɓv�Ƃ����Ӗ��ł��邪�A���̂悤�Ȍ��z������������ɂ������ĖY��Ă͂Ȃ�Ȃ��_�������B

���̂悤�Ȑ����́A������x�܂Łu�l�Ԃ̉Ɓv���琶�܂�Ă���B�u�Y��l�ԕ���v�ƌĂꂽ�Ŋ��̔��Q�́A����

���i1868�j�N���疾��5�i1827�j�N�܂ő����A����̐V��������ɑ��ďt��Ԃ̋������̂悤�ł������B���������

�M�҂Ɏ��R���߂������A���̕ω��͐��`�Ɋ�Â��Č��肳�ꂽ���Ƃł͂Ȃ��A���O���̈��͂ƌo�ϓI���R�ŋ�����

���̂ł������B�S���̖傪�J���ꍂ�D���P�������ƁA�Y��̐M�҂͒��̂ݒ��̂܂܂Œ���ւ̓��ɏ�������A

�e�S���̋߂��ɑe���ɖ������ꂽ600���ȏ�̋]���҂��c���Ă����B�������A������l�X�͒m�炸�m�炸�ɑ傫��

���g���Ă����B����͎��������̂��߂����ł͂Ȃ��A���{�S���̂��߂ɗ^������M�̎��R�̎n�܂�ł���

���B

���炭���ƊO���ɖS�����Ă��ď��������_�w�����������{�ɖ߂��Ă����B�F�̑O�r�͌������������A�S�ɗN��

�o�镜���̊�тɗ�܂���ĐÂ��Ɏd���ɏA�����B���̎d���̊�т̈�̂��邵�Ƃ��āA���茧�̒n�}�̂����ɁA

1���A�܂�1���ƓV�哰�̈��炵���p�������Ă����B

���̎���ɂ͒���̎��R�͂܂����Ȃ��Ă��Ȃ������B��A�R�A���X�ƊC�͔������ʂ�ɒ��a���A�����ȑ��X�Ɨ���

���̐M�҂̋����͐_���^�����Ă��̎��R�i���Ă����B���̎^���̂͂��ꂼ��̓V�哰�ɐZ�����Ă����B

�u�����ɂ��܂��_����������A

���̂�邬�Ȃ����ɂ��܂��_����������B

�̑�Ȃ킴�䂦�ɐ_����������v�@���ё�150

���̂��ׂĂ̍ŏ��́u�_�̉Ɓv�ɂ͑�\�I�Ȉ�̓���������B��q�̏ꏊ�ł���Ɠ����Ɂu�l�Ԃ̉Ɓv�ƌ̋���

�����肪����B���O�̐S���琶�܂ꂽ����ł���A�����ȓy���Ƃ��̌��ʂł������B���R����������ʂƒ��a����

���z���B����̊�т𖡂키���̐S�ƒ��a����M�B

���C�̓V�哰�A�ܓ��A���ˁA�O�C�A�V���A����p�Ɏc�邻�̌��z���߂鎞�A�B��̊��S�ȁA�����čŏ��̓y��

�̎}��郈�n�l�̕������̌��t��������ł���B

�u�䂱�Ƃ͐l�ԂƂȂ�A����̂����ɂ��̓V�����͂����v

���̂悤�ȓV�哰�́A�����̃t�����X����̐鋳�t�̗_��ƂȂ�B�ނ�͓V�哰��v���A�ŏ��̒n���̌��z�Ƃ�

��āA���z�{�H���ē��A���ɂ͐M�҂̂��߂ɐM�҂Ƌ��ɓ������B�����ăL���V�^������̐M�̕h���āA

���̓`���ɐV���������𒍂����B�v�`�W�����A�h�E���E�}���}���A�K���j�G����ё��̖�������̐鋳�t�����́A����

��������ɑ��ĉʂ������Ɠ���������S�����B

��Y�V�哰�́A�̂��Ɋ�����̂ɑ��đ�������^�������A�V�哰�̌��݂̓����͂����ƒP���ȂƂ��납���

���W�����B�����Ƃ��Â��V�哰�A���˂̌Í]�A�ɉ����̑喾���Ȃǂ͊O�ς͕��ʂ̔_�Ƃ̂悤�ł����āA���̓���

�͓V�オ�����A���ɂ͊ȒP�ȃI�W�[�u�����Ă��邾���ł������B�g��ꂽ�ޗ����n���Y�œ��ɒ�����̍ޖ�

���ƂɎg������̂Ɠ��������ł������B���̓_����V�哰�͈�̐e���݂₷���A���Ȃ킿��Ԃ��Z�܂��̕���

�C������������B

�X�̖�������ƂȂ�A�u�̔S�y�����̒��Őԃ����K�ɐ��܂�ς��A���̐ނ͊�b�ƂȂ蕝�����͂Ɏx��

��B���̐F�K���X�͎��R�̌��ʂ���������B�c���V�哰�̋߂��ɂ́A�ԃ����K������ꂽ�ꏊ�����݂ł��c����

���邵�A�����̐ނ͂��܂��ɏd��A�܂��O�C�̏o�Âł̓h�E���_���̑����ʂɂ킽�銈����b��

�����Ƃ�����B�������Ƃ��Ďw�肳�ꂽ�o�Â̋���̌��݂̎��ɁA�h�E���_���͑��̒j�����ƈꏏ�ɎR�ɏo�|����

��I�сA�ޖ��l�X�ƐX�̒��Ŗ���߂������̂ł������B

���̂��ׂĂ̓V�哰�ɂ͂�������Ă��M�҂����̊��Ƌ]�������ݍ���ł���B�B��̐Α���̓V�哰�ŕ�������

���Ďw�肳�ꂽ�������̓V�哰�����Ă邽�߂ɁA������̎����̍��Y�ł������c�������ɑւ��Č��z�ɂ��Ă�

�����̐M�҂������B

�V�哰�A���̗D�����A���̗��j�͎������Ɉ�̑�Ȏ�������肩���Ă���B�_�̉Ƃ����Ă�l���A�S�̒���

�_�Ƃ̏o������߂Ȃ��炻�̉Ƃ��g���l�X�ɂ��S�𗯂߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���B

20���I�ɂ����钷��̋���

����̋���ɑ���20���I�͐Â��Ȑ킢�Ɛ[���ꂵ�݂̉ߓn���̎���ł���B��������A�M�҂͘S���̖傪�J��

�ꂽ�Ƃ��A���R�ƌ��ɐM��\�����Ƃ̊�т𖡂�����B250�N�ȏ�̊ԁA�����̋]���҂ł������l�X�ɂƂ��āA��

�̂悤�ȏ�Ԃ͎��������̗���̐������̏ؖ��̂悤�ł������B���i13�i1636�j�N�ɏ}���������}������̌��t��

���łɌ��������Ă���ƌ������B

�u�������������Ă��铹�͗������ꂸ�A�F�A�������̎��������Ȃ��̂��Ǝv���Ă��܂��B�����������������������

������������Ɗm�M���Ă��܂��v

�������A�Ăя��X�ɒe�����n�܂�A�M�̎��R�Ƃ����l���͂܂��������ꂽ�B���̐V���������͍Ŋ��̔��Q�̌o��

�ɂȂ���A�M�҂ɂ́A�M��[�߁A���l�܂��͕��҂Ƃ��đS���E�Ɍ������ė�ꂽ���{�̏}���҂̏�����

�Ƒ�ɂ��邽�߂ɖ𗧂����B������肵�����W�̎��ł������B

��2�����E��킪����ɂƂ��Č����̔ߌ����̂��̂ł������B�M�҂̂����ɋ]���҂������������A���_�I�ȑŌ���

���z���ď��Ղ�����Ȃ���V�����Љ��ɓK�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���܂ŋ��_�ƂȂ��Ă������X�⏬����

������M�҂��o�Ă��đ傫�Ȓ��ɏZ�݂��B���̂��ƂŎd���ƍ������������\�������邪�A����Љ��

�e�����邱�ƂɂȂ�B

����40�N�Ԃɂ͂��܂��܂ȑ傫�ȍs����o�������E�C�Ɠ�����^�����B�i�䗲���̒����̃��b�Z�[�W�ɃU�r�G����

����400���N�L�O�s���i1949�j�A��\�Z���l��100�N�Ձi1962�j�ƐM�k������100�N�Ձi1965�j�A�����ē��ɋ��c

���n�l�E�p�E��2���̗���i1981�j���������B

����̋�����ǂ邻�̓��ɉߋ��Ɩ��������Ԉ�̃V���{����������B�����ɂ���Ċ��I�̎R�ƂȂ����Y��

�V�哰�́A���苳��̐S�ɊJ�������̂悤�ł������B�s���̂���l�X�͐l�Ԃ̋������̂��邵�ƕ��a�ւ̌Ăт���

�Ƃ��Ă��̂܂c�����ׂ��ł���Ƃ����ӌ����q�ׂ��B�������A�����A�R����i���͂����Ɨǂ��I���������B�Y���

�푈�Ɏn�܂������̂ł��Ȃ��A�푈�Ŏ����̂ł��Ȃ������B�V�哰�̍Č��̓L���V�^���j��300�N�̋L���𗯂߁A

�����Ɨǂ��Љ�����邽�߂ɐM�҂Ɏv�z�ƐS����^����B���a�̐錾�����邽�߂ɂ́A���I�̎R���������Ă���

������ɗ��B�C�G�X�̋����ł͕��a�͋��|�ɂ���Ăł͂Ȃ��A���̗͂ɂ���Ēz�����̂ł���B�V�哰�̍Č�

�́A���傣�Nj��c���n�l�E�p�E��2���̎i�q�̖K��ɂ������Ċ�������A�L���̕��a�L�O�����̐Δ�ɍ��܂ꂽ���b

�Z�[�W�ɏے������B

�u�푈�͐l�Ԃ̎d�Ƃł��B�푈�͐l�Ԃ̐����̔j��ł��B�푈�͎��ł��v

����̎Љ��̒��ŁA����̋������̓���͍����Ă��鎞�ɁA��2�o�`�J������c�́A�S���E�̋���Ɏw�j

���������B

�u����͗�����_�̖��ł���v�B���̋���͊J���ꂽ����ł����đP�ӂ̂��ׂĂ̐l�X�Ƌ��͂��ăL���X�g�̋�����

�q�ד`����g�������B�_�̉Ƃ͐l�Ԃ̉Ƃł������āA���̉ƂɏZ�ސl�͑��̐l�X�ւ̕�d�̂��߂ɓw�߂Ȃ���

�Ȃ�Ȃ��B

�Љ��̑傫�ȕω��ƂƂ��ɁA���p�A���z�ɂ���ɂ��̕ω���������B�Ⴆ�ΓT��ɂ����ẮA�V�����w����

���������ċ���̓������ς��A�������ȑf�ɂȂ��čՒd�̈ʒu���ړ����Ă���B���ׂĂ̎��݂����������Ƃ͌���

���������A�m���ɔ��W������B�Ƃ��낪�V���������̌��z�ɂ́A�l���C�Â��Ȃ���̓��F��������B�C�G�X��

�G���T�����̐_�a�����̂悤�ɐ��������B�u���̕��̉Ƃ͋F��̉Ƃł���v�ƁB����A���̌䕃�̉Ƃ����݂��邢��

��������鎞�ɂ́A���̂��Ɂu�M�k��فv���t�݂���邱�ƂɂȂ����B�M�k��ق͗�q���ƑΗ�������̂ł͂Ȃ��A

���̗v���ł���B����c�̎w���ɏ]���āA�M�k�́A����̊����ł͒N��������������l���ƂȂ�Љ�̒��ŏ��l

�ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

���̕����ɑ��Đ����̕����̏�����͂��ł���B���i13�i1636�j�N�ɏ}����������R�݂�͔w���������߂�

�l�X�ɓ����āA�Ŋ��ɏ������莆�ɂ͎��̂悤�ȗ��R�������Ă���B�u�����Ƃ̐������̂Ă邱�Ƃ͏o���܂���v

�L���V�^������ɂ́A�M�҂͐����̕�������邽�߂ɐ����������̂Ă�o�傪�o���Ă������A����A��������邽

�߂ɎЉ�̒��Ő_����^����ꂽ�����̉��l���ؖ�����K�v������B���z���̊O�ς͕ς���Ă��킢�͑����B����

�����7���l�̐M�҂Ƌ��ɐ����A���ɓ����Ȃ琹��̓����������A�o�`�J������c�̎w�����`���Ƃ��Ă������Ƃ�����

��B�ߓn���̎���ł���̂ŐM�҂̐��͋��炭����قǑ����Ȃ������m��Ȃ����A����[�����낵�������������B

�F��ɏ����V�哰�A��d�����߂�M�k��فB

�u����̓V�哰�@�ܓ��̋���v�T�E�U�E�V�@�c�u�c �u����̓V�哰�@�ܓ��̋���v�T�E�U�E�V�@�c�u�c

�u�V�哰����v�؉��z��ʐ^�W �u�V�哰����v�؉��z��ʐ^�W

�u���C�̓V�哰�v�u�V�哰����v �u���C�̓V�哰�v�u�V�哰����v

�u�؎x�O�̗��@���قƃI���V���ƃT���^�}���A���v �u�؎x�O�̗��@���قƃI���V���ƃT���^�}���A���v

�u�F��̊C�@�L���V�^���̗��v �u�F��̊C�@�L���V�^���̗��v

�u�C���̌ܓ��v �u�C���̌ܓ��v

|

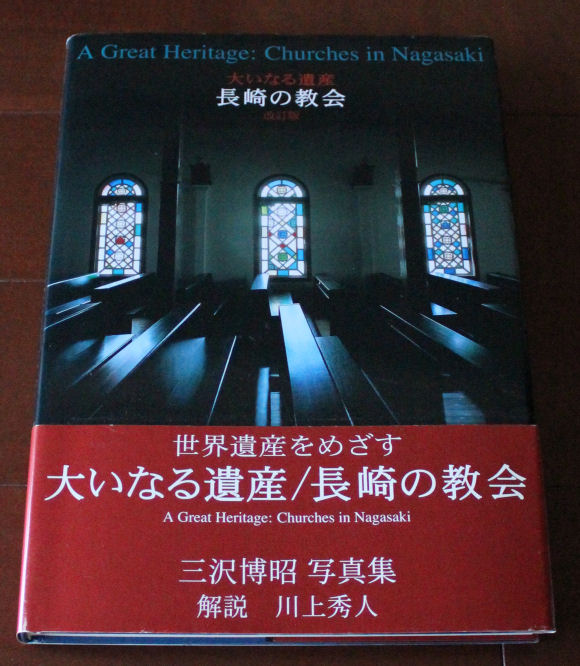

![]() �u�傢�Ȃ��Y�@����̋���v�@�O���E�ʐ^�W

�u�傢�Ȃ��Y�@����̋���v�@�O���E�ʐ^�W

![]()

![]()

![]()