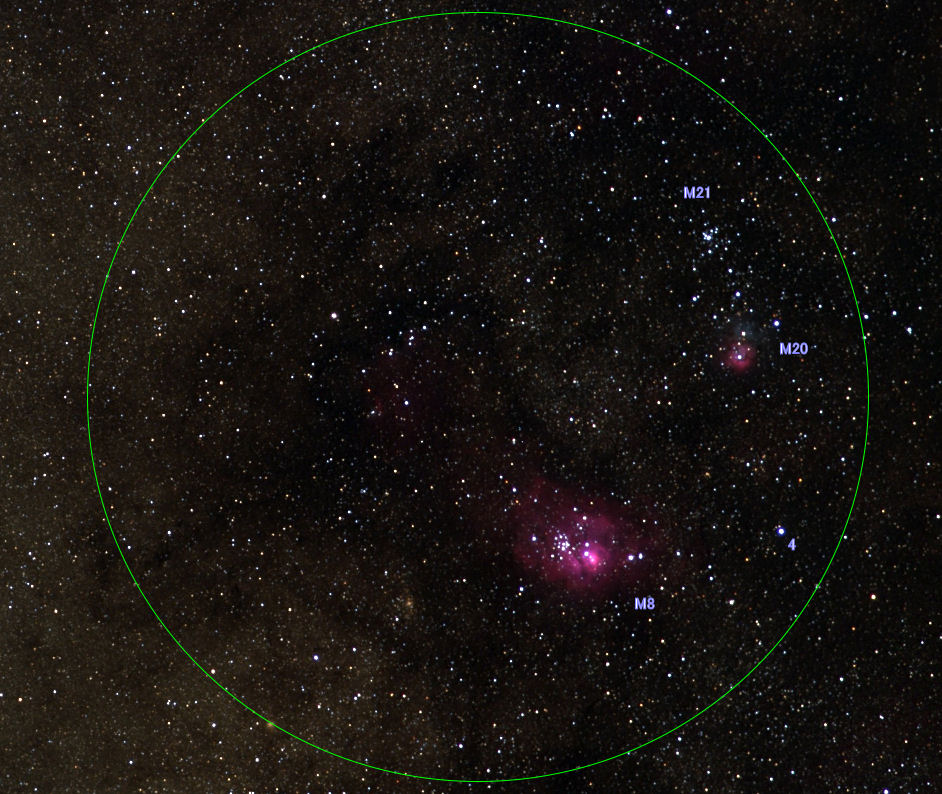

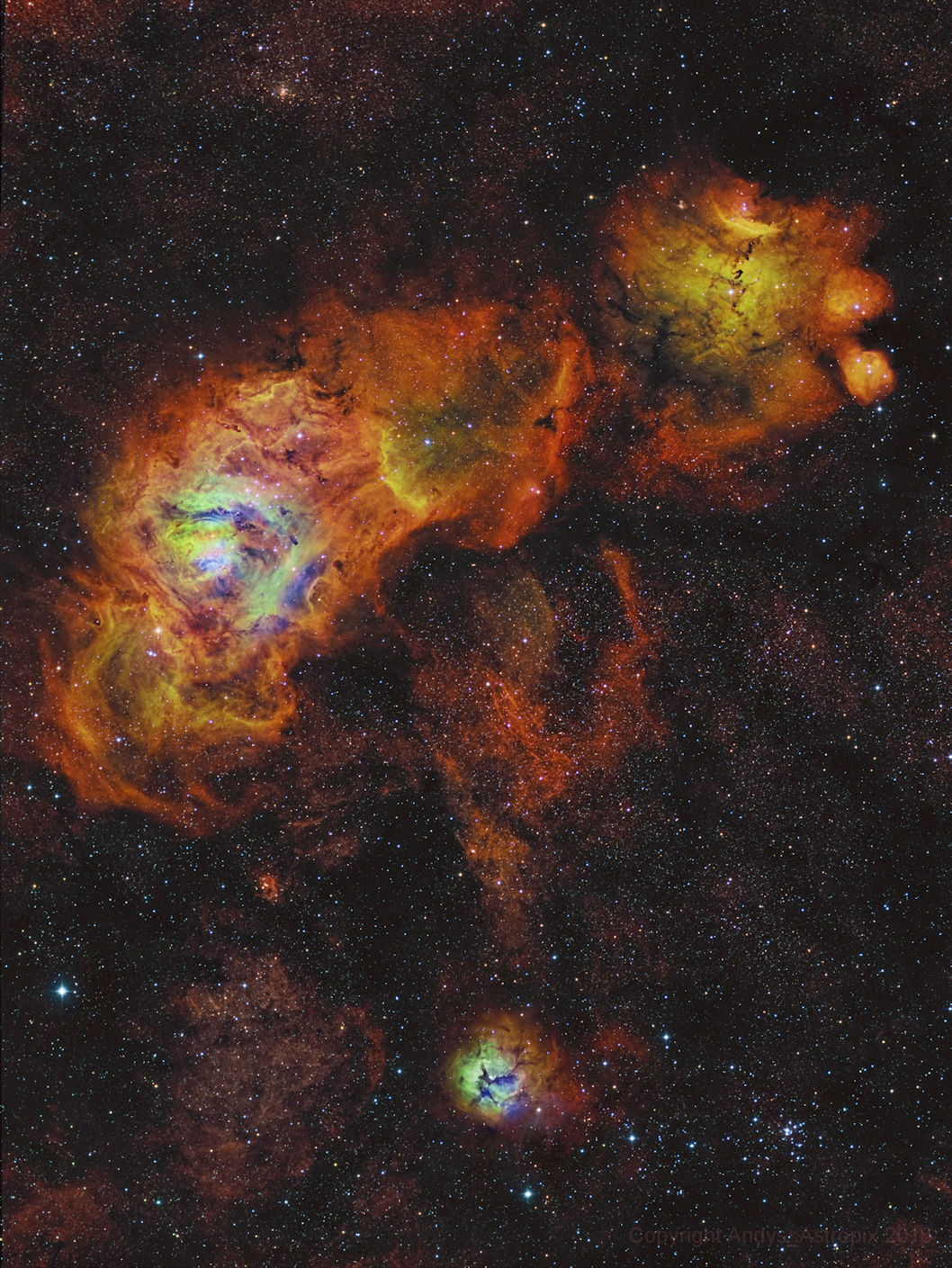

![]() ��̉摜�͑o�ዾ�i�{���V�{�̎����E��V���j�Ō���Ă̐���@M�W�i�������_�j�AM�Q�O�i�O�����_�j�@M�Q�P�i�U�J���c�j�@���č��B

��̉摜�͑o�ዾ�i�{���V�{�̎����E��V���j�Ō���Ă̐���@M�W�i�������_�j�AM�Q�O�i�O�����_�j�@M�Q�P�i�U�J���c�j�@���č��B

�����E�E�EM�W�i4850���N�j�AM�Q�O�i2300���N�j�AM�Q�P�i4250���N�j

�̂ŁA���Q�Ȃǂ��c��Ƃ���ł͎��ۂɂ͂��̂悤�Ɍ����Ȃ��ꍇ������܂��B |

�����̂ɑD�o�������̌��́A����������Ă���l�̓��� �f���o����A�����Ă��̐S�ɂ͉������܂��̂ł��傤�B |

�O3000���@�G�W�v�g�A���ꍑ�Ƃ̌`�� �@�@�@�@�@���\�|�^�~�A�ɃV�����[���l�̓s�s���� �@�@�@�@�@�C���_�X���� |

�O2000���@�Ão�r���j�A���� �O1800���@�n�����r�@�T���� |

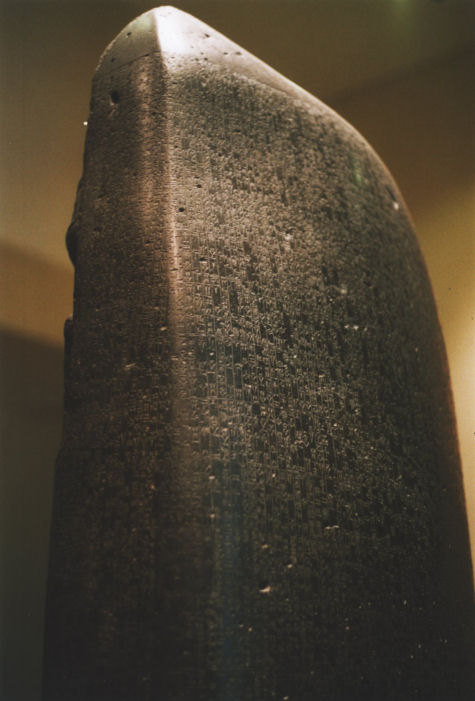

2012�N5��7���A�t�F�C�X�u�b�N�ihttp://www.facebook.com/aritearu�j�ɓ��e�����L���ł��B  2012�N4��25���A�[�J�C�u: Earth Day�ȓ��X�b���q�c���[�vBLOG �u�ꕶ�̃r�[�i�X�v�@2012�N4������Ɏw��@�i�ʐ^�͑��̃T�C�g�����p�j ������45�Z���`�����邱�̓y��͖�4500�N�O�̂��̂ƌ����Ă���A�ꕶ������ �y��̒��ł͍ő勉�̂��̂ł��B ����4�N�A�R�`���M�`���̐��m�O��Ղ���o�y�������̃r�[�i�X�A���̑��`���� �͐S�ł������̂�����܂��B �ꕶ����Ɏv����y���A���̃r�[�i�X��������l�̂��Ƃ�z�����Ă݂������̂ł��B (K.K) |

Cuneiform Law | Ask.com Encyclopedia �u�n�������r�@�T�͊��S�Ȃ������Ŏc�鐢�E��2�ԖڂɌÂ��@�T�ł���i�������鐢�E�ŌÂ̖@�T�� �E���E�i�����@�T����у��s�g�E�C�V���^���@�T�j�B �u�O�����E�{���E�㏑���v��3���\���ƂȂ��Ă���B�{���͊��K�@�𐬕�������282������Ȃ�A 13���y��66-99���������Ă���B�O�����ɂ̓n�������r�̋Ɛт��q�ׂ��Ă���A�㏑���ɂ� �n�������r�̊肢���L����Ă���B ����͂��ƂɂȂ��ĐΒ��ɏ����ʂ���A�o�r�����̃}���h�D�N�_�a�ɒu���ꂽ�B�Ȍ�̞��`������ ��{�ƂȂ����B 1901�N�A�M�Ί�ɍ��܂ꂽ���̂��C�����̃X�T�Ŕ������ꂽ�B���݂̓p���̃��[�������p�ق����� ���A���v���J���O��s�̒��ߓ������Z���^�[�≪�R�s�k��̉��R�s���I���G���g���p�قł݂邱�Ƃ� �ł���B ���[�Z�̗��@���̂��ƂɂȂ����Ƃ݂Ȃ��w�҂����邪�A���e�I�ɑ傫���قȂ�B�v �n�������r�@�T - Wikipedia �����p |

�O431���@�������� �O403�@�@�퍑����̊J�n�i�`221�j �O334�@�@�A���N�T���h���X�剤�̓����J�n �O333�@�@�C�b�\�X�̐� �O330�@�@�A�P���l�X���y���V�A�鍑�ŖS �O301�@�@�C�v�\�X�̐� �O264�@�@��P��|�G�j�푈�i�`241�j �O247�@�@�n�c�邪���ʁi�`210�j �O221�@�@�`�������� |

Raja Pukkusati �� Chan Yan ���� ���ɂ́A���Ƃ������A���̍ō��̈ʁu���̌��v���J�����l���w���Bbuddha �̓T���X�N���b�g�� �u�ڊo�߂��l�v�u�̉������l�v�u������ҁv�Ȃǂ̈Ӗ��ł���B |

![]()

�U�����_�B���č��̓�l�Z���̂��������ɂ���A���������傫�ȍL����������_�ł���B �o�ዾ�ł��\���Ɍ�������B�o�ዾ�Ō���ƁA�W�����鐯�_�̓����ɖ������悤�ɂ��� �P�������ȎU�J���cNGC�U�T�R�O���������B�ʐ^�ł́A�Ԃ����_�������т̂悤�ȋ���k�� ����悤�����킩��A���ꂪ�����������������v�킹�邱�Ƃ���A�u�������_�v�Ƃ����ʖ��� ����B1764�N�Ƀ��V�G�J�^���O�ɉ�����ꂽ�ۂɂ́A���c�Ƃ���Ă���A���̉_�̂悤�Ȑ��_�� �͂Ȃ��ANGC�U�T�R�O���uM�W�v�Ƃ��ċL�^�����̂ł͂Ȃ����Ƃ����Ă���B���̈Â��ꏊ�ł� ����ł��m�F�ł��閾�邢���_�ł���B �鍕���X�W�E�Í����_��������O�Ɉ����Ă���悤�Ɍ����邱�Ƃ���u�O�����_�v�Ƃ���� ��Ă���B�����J.�n�[�V�F���i1792�`1871�j���������̂ł���B�ʐ^�ɎB�e����ƁA�Ԃ����� �����_�ŁA���̂����k���ɂ�������_�ƂȂ��Ő▭�̃R���g���X�g��������B���̐Ԃ��F�́A ���_���ɂ��鍂�����Ŏh�����ꂽ���f�K�X�������ł���BM�W�̂��悻2�x�k�ɂ���A�o�ዾ ��������Ɠ�������Ɍ����邪�AM�W�ɔ�ׂ�Ƃ��̑傫���̂����������炩�ŁA���Ȃ菬�����B 50���x�̐����R���p�N�g�ɂ܂Ƃ܂��Ă��āA���邢�������Ȃ����Ƃ���A���܂�ڗ����Ȃ��B�Ƃ� �ɁA�o�ዾ��������ƁAM�W��M�Q�O�Ƃ������ڗ����_����������A�V�̐�ɑ����̐����w�i�� ���邱�Ƃ���A���̐��c�̑��݂ɂ͂قƂ�NjC�Â��Ȃ���������Ȃ��B�����邢�����ӂ��ޔ�� �ɎႢ���̏W�c�ƍl�����Ă���B �uNewton�@�j���[�g���ʍ��@���V�G�V�̂̂��ׂāv�����p |

|

�����炵���̈�ł���B23�{�ł́A�����̓V�́A�����đ��̐��c��_�i�U�����_�� �Í����_���j����������B���̂悤�ȑs�ςȓV�̂����ꂾ���߂��ɏW�܂��Ă���� �́A�����̋��R�̈�v�ł��낤�BM�W��M�Q�O�͈�c���Ȃ��Ă���̂�������Ȃ��B���� �i���ꂼ��5200���N��5000���N�j���炷��Ƃ��蓾�邱�Ƃł���B������M�Q�O��M�Q�P�͖� 1000���N�͂Ȃ�Ă͂�����̂́A���͈�������グ���ꍇ�A��������������Ɏ�� �グ�����Ǝv���̂ł���B�Ƃ����̂́A���̓�������̈�ɑ�����悤�Ɍ����邩��� ����B�v �u���V�G�V�̃J�^���O�v�X�e�t�@���E�W�F�[���Y�E�I���[�����@��蔲�����p �Ɏ��E�Ɍ����܂��B��^�o�ዾ�Ȃ琯�_�̍L���肪�悭�킩��܂��BM�Q�O�E�E�E�U�����_�� ���邢���̂ł��v�����悤�Ɍ����Ȃ����̂ł��B�܂��U�����_�͖��Í������������̂� �����A���邢�����͂��ƌ�����̂ł����AM�Q�O�͔�r�I�̂���Ƃ������ϓI�Ȗ��邳 �̂������A��̖��邢�ꏊ�ⓧ���x�̂�邢��͈ӊO�Ƌ�킵�܂��BM21�E�E�E���^�� �o�ዾ�ł����̑��݂������ɂ킩��܂��B���a�P�Ocm���炢�̏��^���ܖ]�����ł����� ���������܂��B�����������߂ȎU�J���c�ł�����A�ڂ����ώ@�ɂ͑���a�]�������K�v �ł��B�v �u���V�G�V�́@�r�W���A���K�C�h�v�@�������Y�E���@�������V�����@�����p

�����ɉ��������Ƃ���ɁA����ł��ڂ��Ƃ����p�������Ă��܂��B�o�ዾ�ł�6cm�ł�20cm �ł��A�ǂ̌��a�Ō��Ă����ꂼ��ɖ��̂��錩���������Ă�����U�����_�ł��B�i�����j M�Q�O�i�O�����_�j�E�E�E�o�ዾ�Ȃ�AM�W�̂����k�ɏ����Ȏp���݂Ƃ߂邱�Ƃ��ł���͂��� ���B�V�̎ʐ^�Ō���ƁA�����ɈÍ��т����{���肱��Ő��_�ɂ������Ă���悤�Ɍ� ����Ƃ��납��A���̖�������܂��BM�W�ɂ���ׂ�Ƃ����Ə������ĒW���p�ł����A�悢 �Ƃ���ł�8�p���炢����Í��т������Ă��܂��̂ŁA��ʂɂ����Ă���قnj��ɂ����� �_�ł�����܂���B�i�����j�@���č��̎U�J���c�Ƃ��ẮA���̂ق�M�P�W�AM�Q�P�AM�Q�S�Ȃ� ������܂����A������������Ȃ��̂���ł��B�v �u�����K�C�h�u�b�N�@�t�ĕҁv���䈮���@��蔲�����p

�̓V�̐�͈Í����_����������Ă���AM�W�͂��̈Í����_���o�b�N�ɁA����ł����̂� �݂��|�b�J���ƕ�����ł���悤�Ɍ����܂��B�i�����j�@M�W�̖k3���ɂ͎O�����_������� ���B�ʐ^�ł͂�������ʂ�܂����A4.2cm�̑o�ዾ�ł͂���Ƒ��݂��킩��Ƃ������x�� �������ł��B�i�����j�@M�Q�O��0.5���k���ɂ́A������܂�Ƃ����U�J���cM�Q�P������܂��B 4.2cm�̑o�ዾ�ł����_��̃o�b�N�ɐ��̐����U����Č����܂��B�v �u�o�ዾ�Ő���E�H�b�`���O�v�����������@��蔲�����p

�����启�_�ŁA���łɓ���Ő��_���Ƃ킩��قǁB�w�������_�x�̖�������B�o�ዾ�őȉ~ �`�ɍL���������_�ƎU�J���cNGC6530�Ƃ̑Δ䂪���������߂���B8�p40�{�ŁA���삢�� �ς��ɍL���������_�̌`���ڂ���ƕ����яオ��A20cm�ł́A�n�P�ő|�����悤�Ȑ��_ �̍ו��������Ă���BM�Q�O�E�E�EM�W�̖k��1.5���ɂ���U�����_�B�R����悤�ȃK�X���_�A�� ����O�Ɉ����Í��сB��������������������V�̎ʐ^�ł��Ȃ��݂́w�O�����_�x���B�� �����A���܂���҂��Č���Ƃ������肷��B�o�ዾ��M�W�Ɠ�����ŒW�����̃V�~�A10cm40�{ �ŒW�����_�̒��̈Í��т��������ɂ킩��A20cm50�{�ŁA�ق�̂�s���N�F�̐��_���O �Ɉ����Í��т������Ă���BM�Q�P�E�E�E���č��̃ʐ��̓쐼2.5���Ɉʒu���鏬�^�̎U�J ���c�B�ǂ����ꂽ��Ȃ����Ŋm�F�ł��A�o�ዾ�Ő��̐��������Ă���B�v �u�G���A�ʃK�C�h�}�b�v�@���_���c�E�H�b�`���O�v��c�p�v���@��蔲�����p

�ŏ\���y���߂鍋�Ȑ��_�ŁA�~�̃I���I���启�_�iM�S�Q�j�ɑ��āA�Ă͂���M�W�𐄑E�� �����B4900���N�̂��Ȃ��ɂ���U�����_�����A�����̐����������琶�܂�悤�Ƃ��Ă���B ��̏�Ԃ����X��邭�Ă��A�o�ዾ���ӂ�܂킵�Ă���ƊȒP�ɂ��܂����邾�낤�B�� ���Ȃ��̃T�c�}�C���̂悤�Ȍ`�̐��_�ƁA�����ƂȂ�ɂ��������U�J���cNGC6530���� ����ɂȂ��ł��炵���B�i�����j�@M�Q�O�E�E�E�O�ɂ�ꂽ�悤�ɂ݂��锗�͂���V�̎ʐ^ �ł��Ȃ��݂̎O�����_�����A���܂���҂����Ē��߂�ƁA�������肳������B�o�ዾ�ł� ���邢M�W�̏�ɁA�W�����̃V�~�̂Ђ낪�肪�݂���Ă��ǁB�v �u�ق�����̒T�K�@����E�o�ዾ�E���]�����ɂ��v�R�c�쒘�@��蔲�����p

�����Ă��܂��B���̓V�̐�ɑo�ዾ��������Ɗ������_M�W�ƎO�����_M�Q�O�A����ɎU�J ���cM�Q�R�����ɂȂ��ł���̂��܂�����ɂƂ炦���邱�Ƃł��傤�B�V�̎ʐ^�ł� M�W��M�Q�O�̐Ԃ݂̂��т��J���t���Ȏp���Ƃ炦���܂����A�ڂł͂��̐F�܂ł͂킩�� ���A�����ڂ��ƌ�䊂��Ђ낪�邾���ł��B�������A���炵�������̂Ƃ��Ċy���ނ��Ƃ��ł� �܂��B�v �u�o�ዾ�Ő�����y���ޖ{�v���䈮���@��蔲�����p

�ɖ�2�{�̂����Ƃ���ŁA���邢�a���Ɏ����悤�Ȃڂ����Ƃ����������ł݂邱�Ƃ��ł��� ���B���̐��_�̓������͂U�T�R�O�Ƃ����U�J���c�����߂��܂�A�U�����_�Ƃ��̎U�J���c�Ƃ� �d�Ȃ荇���āA�����̂悤�ɂ݂���̂ŁA�w�������_�x�Ƃ��w���C���_�x�Ƃ������Œm���Ă��� ���B�U�T�R�O�͑S���x6.3���A�a10'�A����25�ŁA7�~50�o�ዾ�ł݂�ƁA���邢�ȉ~�`�̂Ђ� ���������̒��ɁA���邢�������s�l�ӌ`�����肱��𒆐S�ɁA���܂��܂Ȍ��x�̐��������� ������ƏW�܂��Ă���̂��悭�킩��܂��B���_�Ɛ��c�̋��ɁA7�Ԑ��A9�Ԑ�������܂��B���_ �̌��x��6���A�a60'�~30'�ɂ���т܂��B�S�̂̊ώ@�ɂ͒�{�����悢�ł��傤�BM�W�̂����k 1��.5�ɁA�V�̎ʐ^�ŗL���ȁw�O�����_�xM�Q�O������܂����A7�~50�o�ዾ�łڂ��薾�邢 �Ƃ��낪�����݂���Ă��ǂɂƂǂ܂�A���a���傫���Ȃ��Ă��債�����ʂ͂���܂���B�@M�Q�P �E�E�E�U�J���c�ŁA6.5���A�a10'�A�ڂ̂悢�l�Ȃ���邢�͓���ł��肩���킩�邩������܂� ��B8�`12���̐�����20�݂��Ă��܂��B7�~50�o�ዾ�łڂ���Ƃ�����ł݂��A5�p50�{�� �����̐��̂ЂƂ����܂肪���߂܂��BM�Q�O�Ɠ�������ɓ���܂��B�v �u�l�G�̓V�̊ϑ��@����E�o�ዾ�E���]�����Łv����ɒ��@�������V���Ё@��蔲�����p

|

![]()

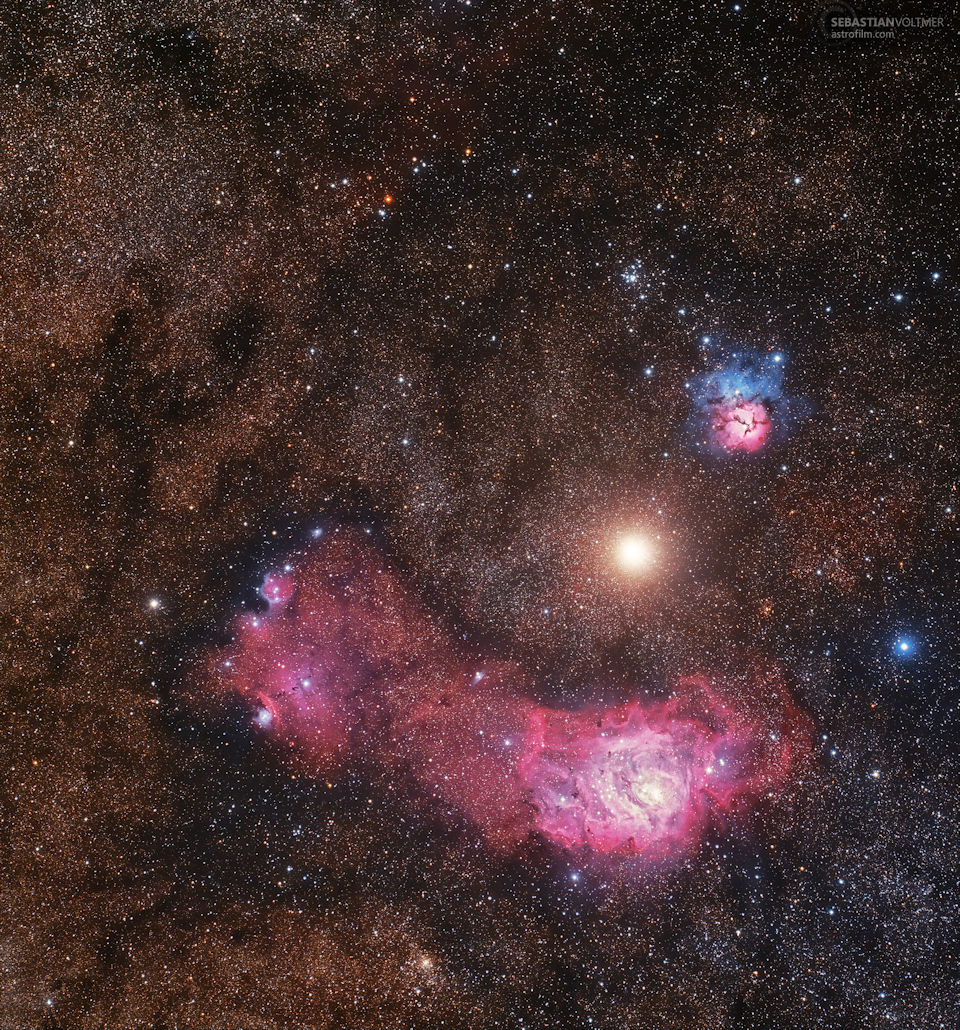

APOD: 2018 March 27 - Mars Between Nebulas

�E�オM20�A�E����M�W�A���̒����ɖ��邭�P���Ă���͉̂ΐ��ł��B�i�傫�ȉ摜�j

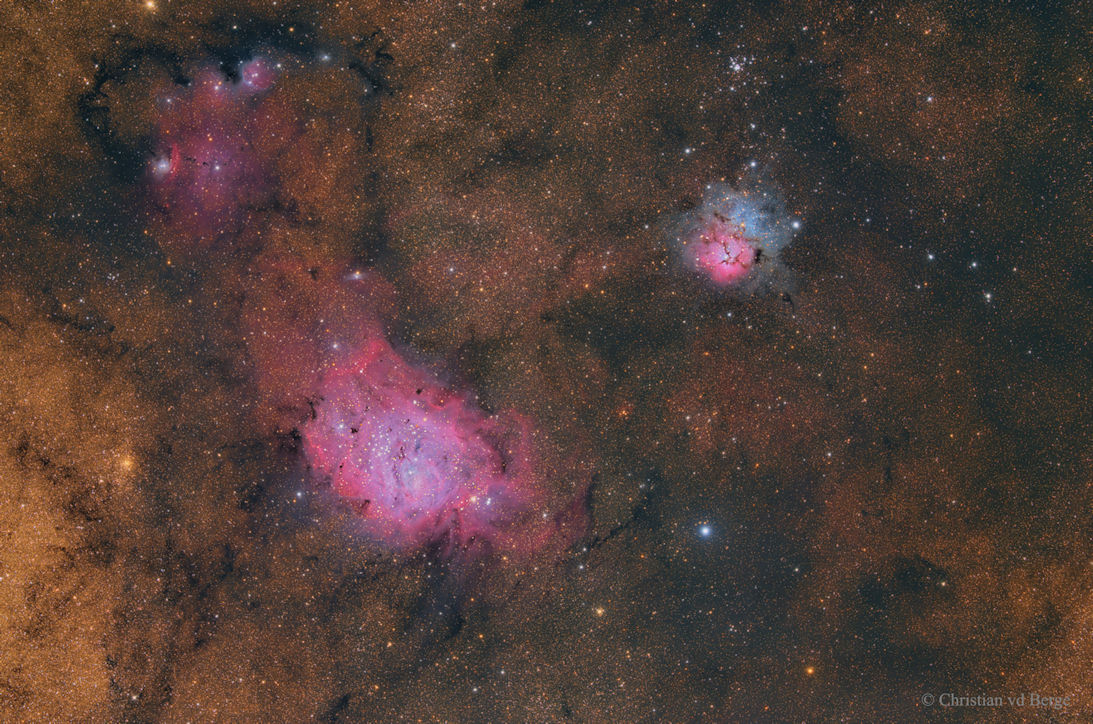

APOD: 2017 June 28 - Composite Messier 20 and 21

M�Q�O�i�O�����_�j�@M�Q�P�i�U�J���c�j

APOD: 2016 June 24 - Sagittarius Sunflowers

�������̐��_���l�W�A�E�̐��_��NGC 6559�D�摜�����O�����_�E�l�Q�O

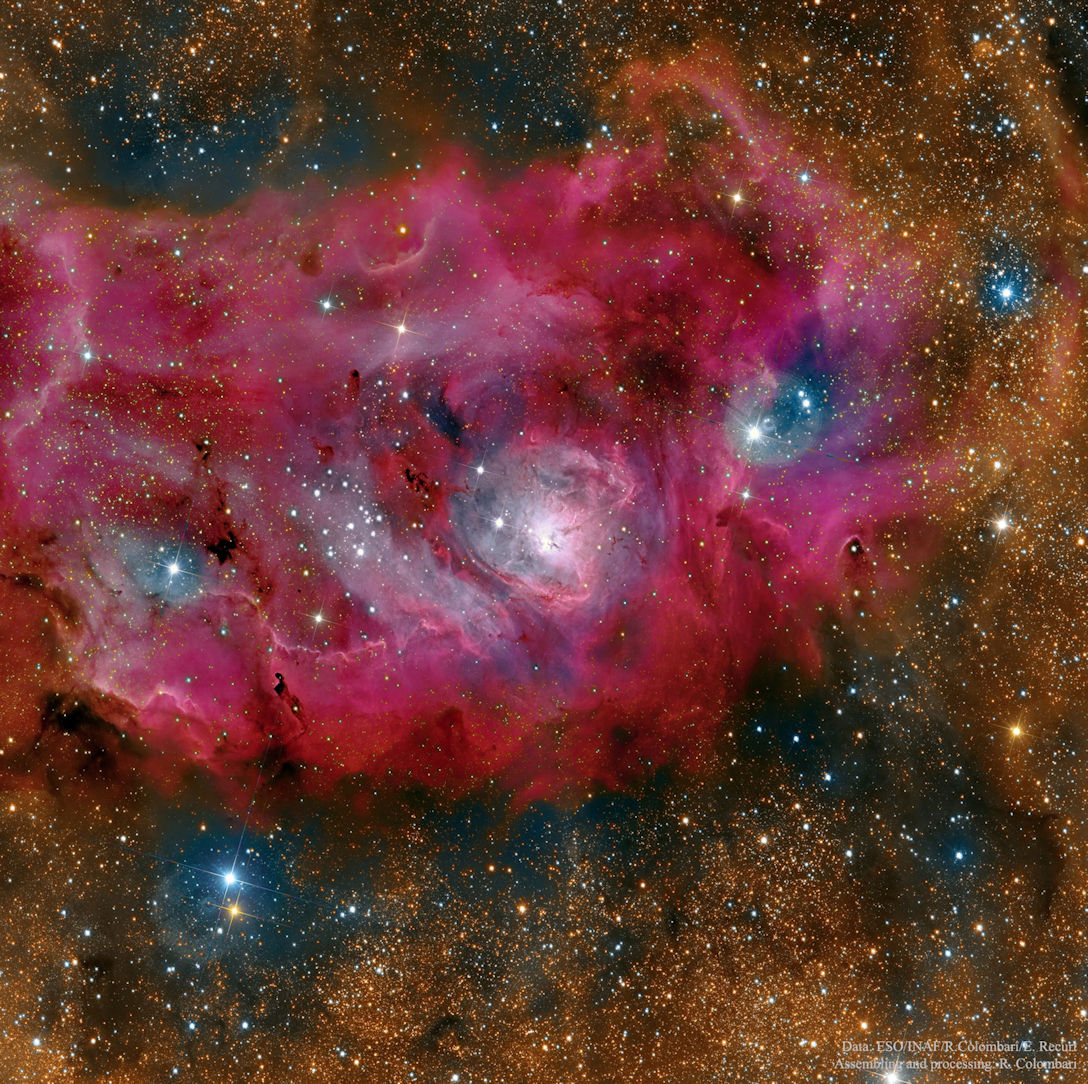

APOD: 2016 December 14 - The Lagoon Nebula in High Definition

M8�@�i�傫�ȉ摜�j

APOD: 2016 October 6 - Trifid, Lagoon, and Mars

�����̐��_��M8�A���オM20�A�E���ɖ��邭���鐯�͉ΐ��B

APOD: 2016 September 9 - The Wide and Deep Lagoon

M8�@�i�傫�ȉ摜�j

APOD: 2015 August 10 - A Sagittarius Triplet

������M�W�A���̉E���M�Q�O�AM�Q�P�B

APOD: 2014 November 25 - The Creature from the Red Lagoon

APOD: 2014 September 24 - The Lagoon Nebula in Stars Dust and Gas

�l�W�@�i�傫�ȉ摜�j

APOD: 2013 July 12 - Messier s Eleven

APOD: 2013 August 30 - A Sagittarius Triplet

������⍶�̐��_��M8�A�E��M20�BM8�̏�ɂ�NGC 6559

APOD: 2005 August 3 - The Busy Center of the Lagoon Nebula

APOD: 2011 May 13 - A Beautiful Trifid

APOD: 2012 October 12 - Pan STARRS and Nebulae

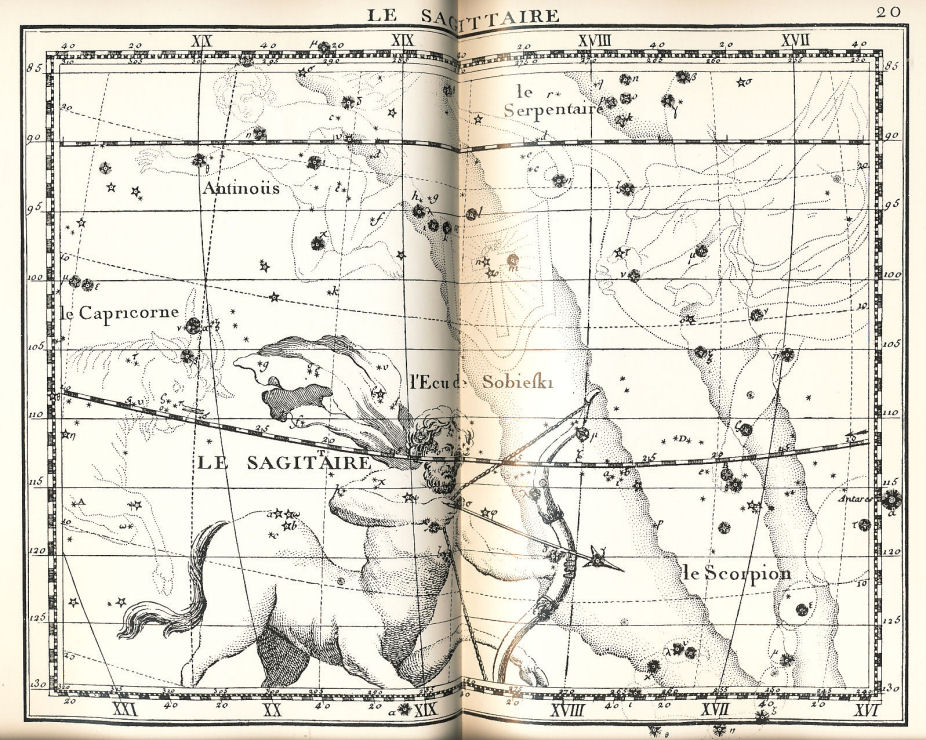

![]() �V�̐쒆�S�t�߂́u���č��v�𑨂������̉摜�͎���3�x�A������6�{�̗̈��

�V�̐쒆�S�t�߂́u���č��v�𑨂������̉摜�͎���3�x�A������6�{�̗̈��

�f���o���Ă��܂��B�摜�����E����M�W�i�������_�j�A�E���M�Q�O�i�O�����_�j�������A

�V�̐�̒��S���t�߂ł��B�i�傫�ȉ摜�j

APOD: 2007 November 2 - Three Nebulae in Narrow Band

![]() �V�̐�̒��S���B�摜����̐��Ƃ��낪�������_�i�l�W�j�A�摜�E��ɂ���̂�

�V�̐�̒��S���B�摜����̐��Ƃ��낪�������_�i�l�W�j�A�摜�E��ɂ���̂�

NGC 6559�A�����ĉ��ɎO�����_�i�l�Q�O�j�������܂��B�@�i�傫�ȉ摜�j

�y���Z�E�X���Ɉʒu����O�����_�iNGC1579�j���������B

�u�t�����X�`�[�h�@�V���}���v�P���Еҁ@�����p

�i�f���o�����܂Ŏ��Ԃ�������ꍇ������܂��j