![]() ��̉摜�͑o�ዾ�i�{���V�{�̎����E��V���j�Ō���Ă̐���@M�P�U�i�킵���_�j�ւсi���j���@M�P�V�i�I���K���_�j���č��@M�P�W�i�U�J���c�j���č��B

��̉摜�͑o�ዾ�i�{���V�{�̎����E��V���j�Ō���Ă̐���@M�P�U�i�킵���_�j�ւсi���j���@M�P�V�i�I���K���_�j���č��@M�P�W�i�U�J���c�j���č��B

�ォ��M�P�U�AM�P�V�AM�P�W

�����E�E�EM�P�U�i7000���N�j�AM�P�V�i4200���N�j�AM�P�W�i4900���N�j

�̂ŁA���Q�Ȃǂ��c��Ƃ���ł͎��ۂɂ͂��̂悤�Ɍ����Ȃ��ꍇ������܂��B |

�����̂ɑD�o�������̌��́A����������Ă���l�̓��� �f���o����A�����Ă��̐S�ɂ͉������܂��̂ł��傤�B |

���{�A�ꕶ����ցB �O5300�N���@����������̋S�E�J���f���ő啬�B �@�@�@�@�@�@�@�@���{���ӂł���1���N�Ԃ̉ΎR�����̒��ł͑�K�͂Ȃ��̂Ƃ���Ă���B �O4500�N���@ ���͗���ōʓ������i���͕����j �B�����֔_�k���`��� �B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�G�W�v�g�֔_�k���`��� �O5000�N?�O3000�N���@���V���̋C��ʼn��g���B �@�@�@�@�@�@���̍��A�C�ʂ͌��݂�����m�i4m����10m�܂ŏ�������j���x���������� �@�@�@�@�@�@�l�����Ă���B |

�O3000�N���@�����̕����������B�Ñ�G�W�v�g�����A���\�|�^�~�A�����ȂǁB �@�@�@�@�@�@�@�@�l�ׂɂ����j���낻��\�ʉ��B���Q�A���ޏW�ρA�X�єj��A �@�@�@�@�@�@�@�@���o�m�����B �O2700�N���@ �G�W�v�g�̌É������� |

�O2300�N���@�A�b�J�h�鍑 �@ �@ �@ �O2200�N���@���͉�����ō��������B�G�W�v�g�̑�P���Ԋ� �@ �O2135�N���@�G�W�v�g�̒��������� �@ �O2112�N���@�E����R���� �@ �@ �@ �O2000�N���@�����ĉ���(�`��) �B�N���^����(�N�m�b�\�X�{�a) �@ �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�C���h�����[���b�p�ꑰ�̑�ړ����n�܂� |

2012�N5��7���A�t�F�C�X�u�b�N�ihttp://www.facebook.com/aritearu�j�ɓ��e�����L���ł��B  2012�N4��25���A�[�J�C�u: Earth Day�ȓ��X�b���q�c���[�vBLOG �u�ꕶ�̃r�[�i�X�v�@2012�N4������Ɏw��@�i�ʐ^�͑��̃T�C�g�����p�j ������45�Z���`�����邱�̓y��͖�4500�N�O�̂��̂ƌ����Ă���A�ꕶ������ �y��̒��ł͍ő勉�̂��̂ł��B ����4�N�A�R�`���M�`���̐��m�O��Ղ���o�y�������̃r�[�i�X�A���̑��`���� �͐S�ł������̂�����܂��B �ꕶ����Ɏv����y���A���̃r�[�i�X��������l�̂��Ƃ�z�����Ă݂������̂ł��B (K.K) |

2013�N6��19���A�t�F�C�X�u�b�N�ihttp://www.facebook.com/aritearu�j�ɓ��e�����L���ł��B  �i�傫�ȉ摜�j �I���S���B�N���[�^�[���C�N�ɍL����A�V�̐�Ƒ�C���i�ʐ^��NASA�����p�j �ʐ^�̒����ɍL����̓N���[�^�[���C�N�ƌĂ�A�Ő[597���ŃA�����J�ł͍ł��[�� �i���E�ł�7�Ԗځj�ł��B ������40���N�O�Ƀ}�U�}�R�͉ΎR�Ƃ��Ēa�����A����3400���ɂ��B���܂������I���O 4860�N���A�}�U�}�R�͑啬�����オ760�`1000�����������Ă��܂��܂��B ���̕����ɂ�苐��ȃJ���f�����o���A���ꂪ���݂̌ƂȂ�܂����A�啬�ƕ����� �ڌ������������C���f�B�A���͓`���Ƃ����`�Ō㐢�̐l�����ɓ`���Ă��܂����B �x�m�R�ɗႦ���7���ڂ܂ŕ������Ă��܂��̂ł�����A�}�U�}�R�̑啬���@���� �����܂������̂ł������̂��A�����Đl�тƂ��@���ɋ��������̂���z���ł������ł��B �^�̏����ȓ��������Ǝ��Ă��܂����A�s�v�c�Ȃ��Ƃɖ������}�U�}�R�Ɠ��� �����̑啬�i7000�N�O�j�ɂ���ďo�����J���f���ł��B �A�C�k�̕��X�͖����̂��Ƃ��u�L���^���E�J���C�E�g�[�i�R�̐_�̌j�v�ƌĂт܂����A �u�N���[�^�[���C�N�v�߂��̃C���f�B�A���̐l�тƂ̓`���ł́A�n�̐��E�ƓV�̐��E�� �킢�̏�ł����B ��ɍL����̑�C���A�I�[�����̂悤�Ȕ������ł��ˁB |

![]()

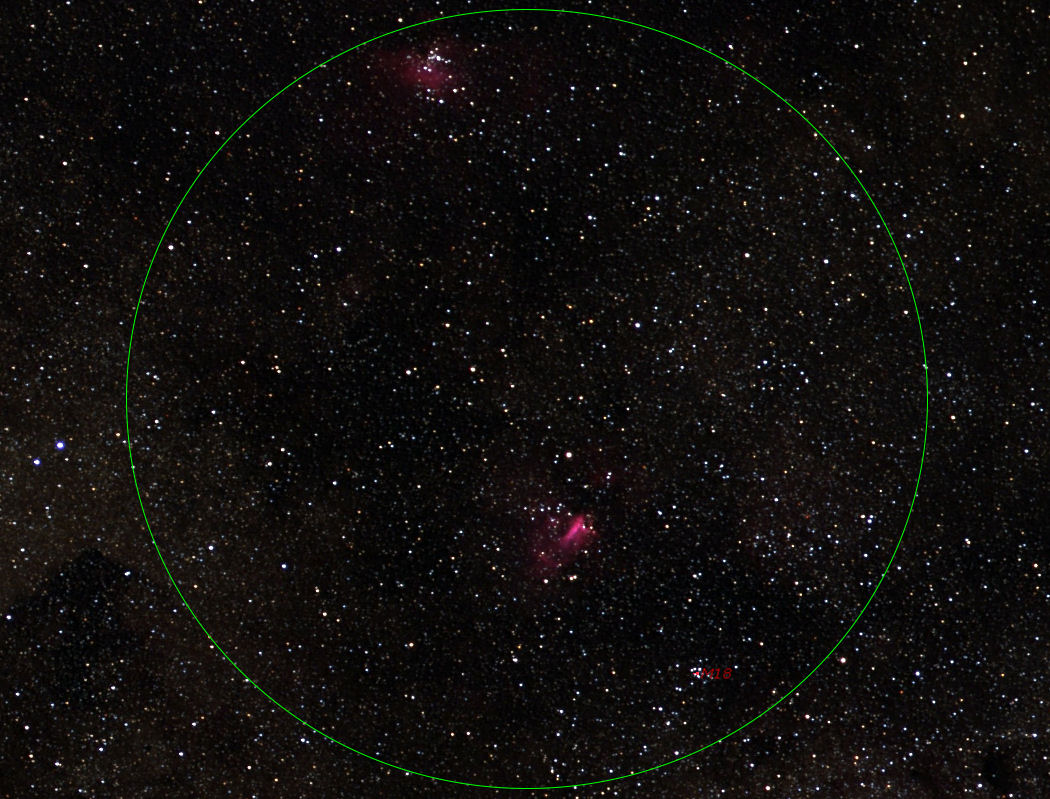

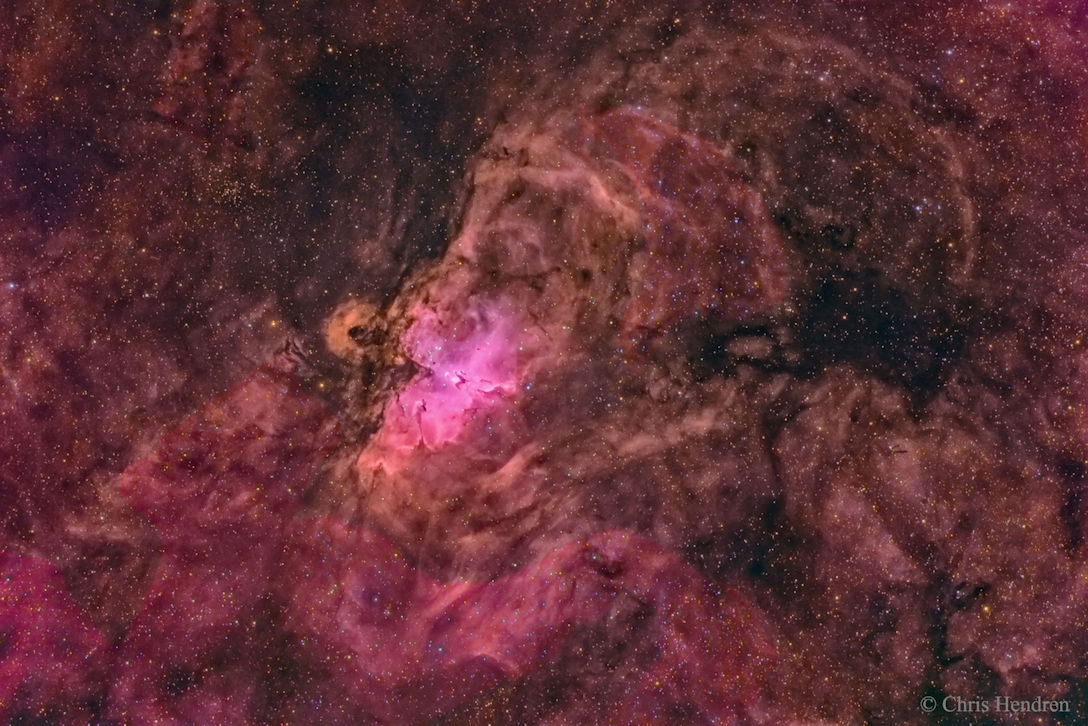

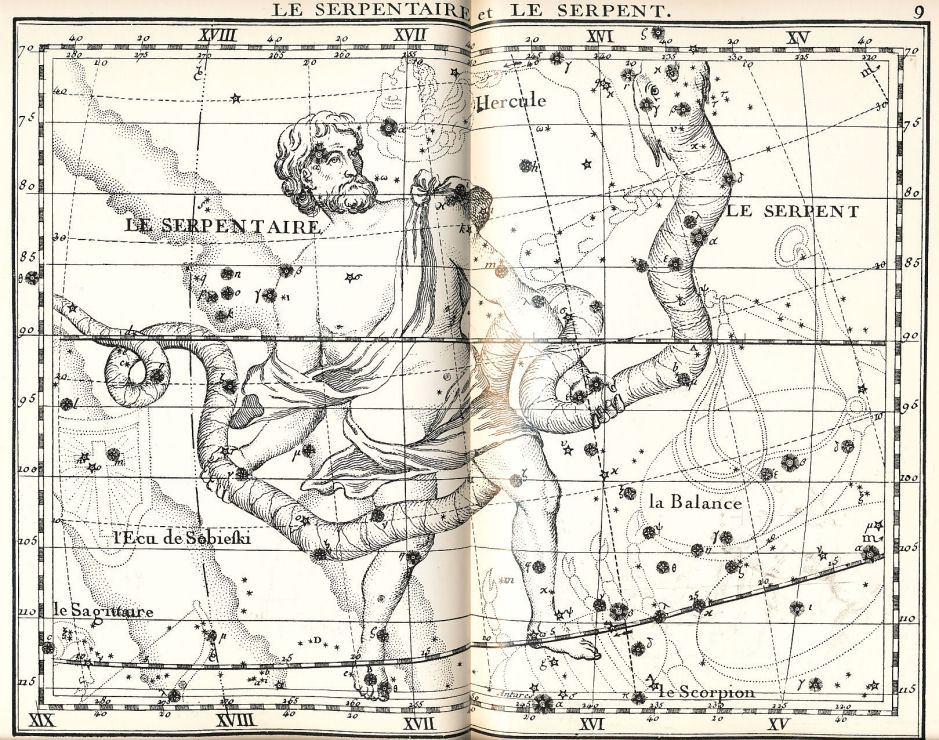

���V�̐�̒��ɂ���B�o�ዾ��������ƁA���W�������c�������邪�A�w�i�ɂ��鐯�_�̑��� �͂킩��ɂ����B�������́A���̐��c��M�P�U�ł���A�ʐ^�ŐԂ��f���Ă���w�i�ɂ��鐯�_���A �ʏ́u�킵���_�v�ł���B1995�N�A�n�b�u���F���]�����ŁA���̐��_�̒��ɉ��˂̂悤�ɓ��� ���ވÍ����_���ϑ�����A���̐�[�ő�K�͂Ȑ��`�����s������悤�����N���ɂ� ����ꂽ�B ���i�I���K�j�Ɏ��Ă��邱�Ƃ���A�I���K���_�Ƃ����邪�A���ɂ��A�������_�A�n�����_�ȂǁA �����̈��̂�����B��l�Z���̂Ђ��Ⴍ�̕��̖k���Ɉʒu���A�o�ዾ�Ŋϑ����₷���B���̕t �߂͓V�̐�̒��ŁA�����̖��邢���_��c���Ђ��߂��ꏊ�ł���B�ʐ^�ł́A���̐Ԃ��F�� �ЂƂ���߂��B��K�͂Ȑ��`�����N�����Ă���ꏊ�ł���A���l�̐��`����ł���M�P�U�Ƃ́A ���ł��ׂǂ��������A��͌n��Ԃł������r�̒��ɂ���A����Ԃł��ׂ荇���Ă���B �⏬���a�]�����Ŋy���߂�B���̐������Ȃ����߁A�V�̐�̒��̑����̐��X�̒��ɖ������ �悤�ł��܂�ڗ����Ȃ��B���邭�������ӂ��ޔ��ɎႢ�W�c�ŁA�N��R�Q�O�O���N���x�� ���ς����Ă���B �uNewton�@�j���[�g���ʍ��@���V�G�V�̂̂��ׂāv�����p |

|

�Č�����B�����23�{�Ŗk����ɂ��Č���ƁA�^�c�m�I�g�V�S��������ł���B�k����ɂ� ��ƁA���_���̂͘r���L���Ėڋʂ̔�тł��w�l�`������̂悤�ȗH��Ɏ��Ă���i ���͂��̐��_��H��Ɩ��Â������R�ł���j�B���_�̒��S�ɂ́A�k���ɍ�����⡁i�� ��32���L���j�A�k�ɂ͈Â������ь`������A���̂��߂ɋ�͌n�̐��_�̂����ōł��_�� �I�Ȍ��i�������Ă����P���K�X�̊C�݂�������Ƃ�����Í����_�̒Ôg �ł���BM�P�V�E�E�E���č��ɂ́A���̂ǂ�Ȑ������������i15�j�̃��V�G�V�̂��܂܂� ��B����ɂ͂����Ƃ������R������B�_�b��̎ˎ肪�A���₿���K�X����������l �܂��������̋�͌n�̒��S���ɖ�ʂ������Ă���̂ł���B�ƂȂ�ƁA���̗̈�� ���܂��܂Ȑ��c��_���ł��悭�W�܂��Ă��邱�Ƃɂ͉��̕s�v�c���Ȃ��B���̒��ɁA ���_�Ɛ��c�̑g�ݍ��킹�ł���M�P�V���܂܂��BM�P�V�͖k�����̒��ܓx�т̊ϑ��� �ɂƂ��āA�I���I�����_�iM�S�Q�j�̎��ɖ��邢��͌n�̓��̐��_�ł���BM�P�W�E�E�E��� �Ɍ����Ă���悤�ɁAM�P�W�͒�{���łƂĂ�������������B�k�ɂ͑傫�Ȕ����iM�P�V�j �A�k���ɂ͔Z�����_�̗�iIC4701�j�A�����ē�ɂ͂��č����X�^�[�N���E�h�iM�Q�S�j���� �ɓ���B���̂����ۂ��ȁA�ꌩ���ɑ���Ȃ��悤�Ȑ��̏W�܂�́A�ڂ�����ނ���� ���炵���V�̂Ɉ͂܂�Ă���̂ł���B�v �u���V�G�V�̃J�^���O�v�X�e�t�@���E�W�F�[���Y�E�I���[�����@��蔲�����p �]�����ł������܂����A�W�����_��̂��̂���芪���Ă���悤�ȗ���Ȃ������ł��B M�P�U�_�����܂Ŋy���ނɂ́A��͂��̈Â��ϑ��n�ŁA��^�o�ዾ�����a�� �]�����Œ��߂�̂��������߂ł��BM�P�V�E�E�EM�P�V�͖��邢�U�����_�Ȃ̂ŁA���^�� �o�ዾ�������a�̔��˖]�����܂ŁA���܂��܂ȋ@�ނŊy���ނ��Ƃ��ł��܂��B�M�҂� �D�݂́A��^�o�ዾ���g���Ď��ӂ̂�������̃��V�G�V�̂ƌ�����ׂ邱�Ƃł��B M18�E�E�EM�P�W�͏����ȎU�J���c�ł�����A�ᎋ�ł̊ώ@�ɂ͑�^�o�ዾ������a ���˖]�������D�K�ł��B�v �u���V�G�V�́@�r�W���A���K�C�h�v�@�������Y�E���@�������V�����@�����p

����܂��B����M�P�U�́A�U�J���c�ƎU�����_�̓�������Ȃ肠���Ă��镗�ς��� ���̂ł����A����Ō�����̂͂����ɎU�J���c�̕������ŁA6cm��60�{���炢�ł݂� �Ɛ��_��̒W�������o�b�N�ɂ������̐��������т�����܂��B�������A���ɖ��邢�� �����W���Ă���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���c�Ƃ��Ă̂ɂ��₩���ɂ͂�����ƌ����� �Ƃ��낪�Ȃ��ł�����܂���B�i�����j�@M�P�V�E�E�E���č��Ƃւэ��̂�����A���č����� ����쐼3������̂Ƃ���ɂ���܂��B���̌`���M���V�������̃I���K�Ɏ��Ă���� �ŃI���K���_�Ƃ��Ă�����̂ł��B�������A6cm���炢�̖]�����Ŏ��ۂɌ��Ċ����� �̂͌Ζʂɕ����Ԕ����̂悤�Ȏp�ŁA�ނ��딒�����_�Ƃł�����ς��Ă�������ق��� �悢�悤�ȋC�����܂��B�`�̂������낢���_�Ƃ��Ĉ�x�͌��Ă����Ă��������B�v �u�����K�C�h�u�b�N�@�t�ĕҁv���䈮���@��蔲�����p

������܂��B�傫���̓_�ł�M�W�Ɉ������܂����A���邳�̓_�ł������M�W�ɗ��� ����B�����悤�ȑ傫���Ɩ��邳�̎U�����_�ŁA4.2cm�̑o�ዾ�ł͂ǂ���̐��_�ɂ� �Z�W������̂��킩��܂��B�i�����j�@M�P�U�͎U�����_�ɎU�J���c���d�Ȃ������̂ŁA ���킹��M�P�U�ƌĂт܂��B4.2cm�̑o�ዾ�ł͐��_���o�b�N�ɐ�������߂��悤�Ȋ� ���ł��B�v �u�o�ዾ�Ő���E�H�b�`���O�v�����������@��蔲�����p

�Ȃ��B8�p70�{�Ő��_�̒���20�قǂ̐�����܂���Ă���̂��킩��B���͂��̐� �c�ɂ͐Ԃ��U�����_���d�Ȃ��Ă��āA�ʐ^�ɎB��ƂȂ��Ȃ��������p��������̂����A ���������ɂ͌��a20cm�ȏオ�K�v���BM�P�V�E�E�E���č��̃ʐ��̖�7���k�ɂ���U�� ���_�B�`���M���V�������̃��Ɏ��Ă��邱�Ƃ���A�I���K���_�Ɩ��Â����Ă��邪�A���� �`���甒�����_�Ƃ��n�����_�Ƃ����j�b�N�l�[����������Ă���B�o�ዾ�őȉ~�`�̐��_ �Ɍ����A8�p40�{�œV�̐�̒���D��ɉj�������̎p�����邱�Ƃ��ł���BM�P�W�E�E�E���� ���͐��_�E���c�̕�ɂ��B�o�ዾ���ӂ�܂킹�������낢�悤�ɐ��_�E���c������̒� �ɂƂт���ł���BM�P�W�̓ʐ��̖k��5���ɂ��邳���₩�ȎU�J���c���B�o�ዾ�ł͐��_ ��ŁA�k�̎U�����_M�P�V�Ɠ�̎U�J���cM�Q�S�ƂƂ��ɓ�����Ō��邱�Ƃ��ł���B8�p60 �{�Ŋۂ������W�܂����悤�����킩��B�v �u�G���A�ʃK�C�h�}�b�v�@���_���c�E�H�b�`���O�v��c�p�v���@��蔲�����p

�o�ዾ�ł͐��_��ɂ����݂��Ȃ����낤�B���a5cm�ł����_���A�{����������Ƃ��� ���̐����݂��A���a10cm�Ȃ炳��ɐ����ӂ��Ă���B���͂��̐��c�A�V�̎ʐ^�ł͎U�� ���_�Ƃ����Ȃ��Ă��āA�Ȃ��Ȃ��������p���݂���̂����A�c�O�Ȃ��炻��͌����Ȃ��B M�P�V�E�E�E�M���V�������̃��i�I���K�j�Ɍ`���ɂĂ���Ƃ��A���ɂ����Ԕ����̂悤���Ƃ��A�� �ɂ��Ȃт������̉��̂悤���Ƃ��A�n���`���_�Ƃ��A�����̐l�X�ɂ���قǑ����̃j�b�N �l�[��������������_�͂ق��ɂȂ��B�������M�P�V�̊�Ȍ`����A�z�������̂��B���� ��M�P�V�̂��̌`���y���̒��̋x���ɂ݂���B�V�̐���ܐ��ɂ݂��Ă�ƁA�����ȋ�� �����Ȃ��������Ă���悤���B�v �u�ق�����̒T�K�@����E�o�ዾ�E���]�����ɂ��v�R�c�쒘�@��蔲�����p

����������ɂƂ炦�邱�Ƃ��ł��܂��B���̂����k����M�P�U�͏����ȎU�J���c�Əd�Ȃ��� �W����䊂Ƃ��Ă��������܂��A�����M�P�V�͌ɕ����Ԕ����̂悤�Ȏp���������� ������悭�킩��܂��B�Ƃ����Ă��t���܂̔����̂悤�Ȏp�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�Ȃ�Ȃ��� ���͂��̃C���[�W�����݂ɂ�����������܂���B�v �u�o�ዾ�Ő�����y���ޖ{�v���䈮���@��蔲�����p

�U�����_�Ƃ����Ȃ��Ă���̂ŁA7�~50�o�ዾ�łق�̂�ƕs�K���Ȑ��_�̏�ɐ����p���p ���Ƃ܂��ꂽ�悤�Ȋ����ł��B���c�̕��͌a25���A���_�̕���35���~28���ł��B8cm���ł� ���鐯�̐��͂��悻20�Ă��ǂł��B���炵���V�̎ʐ^�������̂����������ł��傤�B M�P�V�E�E�E�U�����_�ŁA���x8�����A�a46���~37���ł��B����a�ɂ��ᎋ�ϑ���V�̎ʐ^ �ŁA���̌`���M���V���������i�I���K�j�Ɏ��Ă���̂ŁA�w�I���K���_�x�Ƃ��A���������ɕ��� �p��A�z�����邱�Ƃ���w�������_�x�Ƃ����Ă��܂��BM�W�Ƃ������Đ��c���܂� �A9���ȉ��̔������`�J�`�J�Ƃ܂������܂��B7�~50�o�ዾ�ŁA���Ȃ�֊s�̂͂����肵 �����ȉ~�`���邢�͋P���_�Ƃ������悤�ɂ݂��A6�p�ł��Z�W�̕����������̂悤�ɂ݂��� ���܂��B10cm�ł����̎p�͂������蕂���łĂ��܂����A���̂������܂ł͂���т܂���B��{ ���Ȃ�M�P�W��M�Q�S���ɂ����߂邱�Ƃ��ł��܂��B�@M�P�W�E�E�E���x7.5���A�����a12���� �U�J���c�ŁA�o�ዾ�ł͏����Ȑ��_�̂悤�ł��B���̌��x��8�����邢�͂���ȉ���50�� ��������܂���B�ʒu�́w�������_�x�̓��1���A���ł��B�S�̂ɐ��_��̂������Ȍ� ���Ƃ�܂��܂��B�����10cm���炢����݂��܂��B�v �u�l�G�̓V�̊ϑ��@����E�o�ዾ�E���]�����Łv����ɒ��@�������V���Ё@��蔲�����p

|

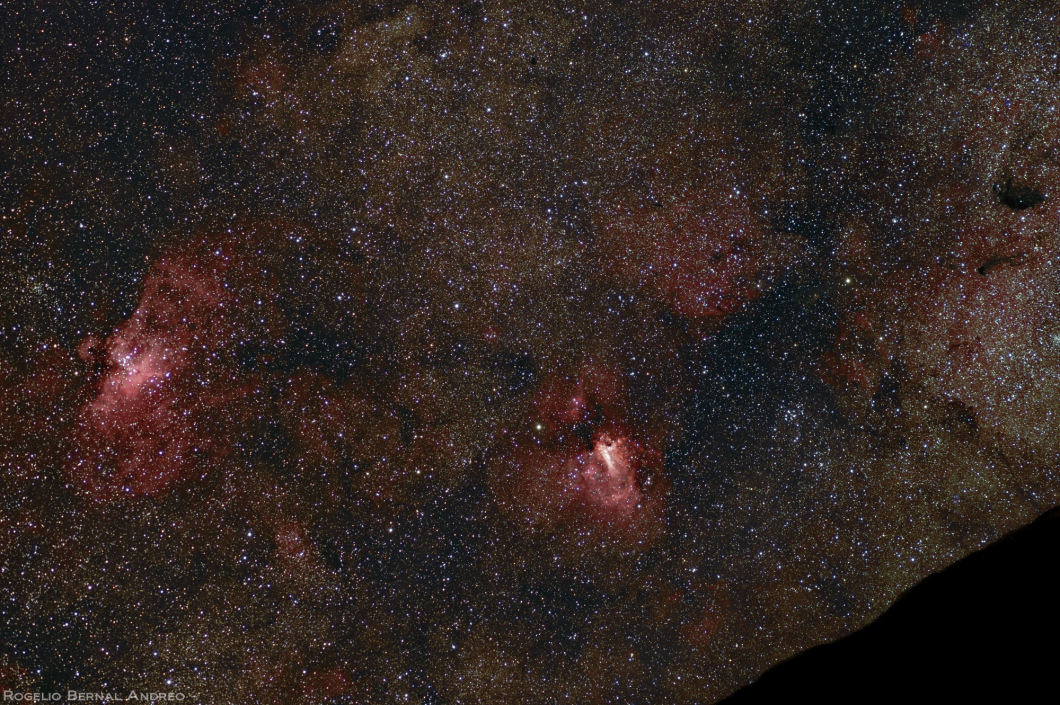

APOD: 2017 August 24 - The Eagle and The Swan

�l�P�U�i��j�@�l�P�V�i���j

APOD: 2016 November 10 - Great Rift Near the Center of the Milky Way

�V�̐�̒��S�t�߁A��≺����M16�AM17�AM20��������B

M16�@M17�@M18�@and Pluto Deep Sky Colors Astrophotography by Rogelio Bernal Andreo

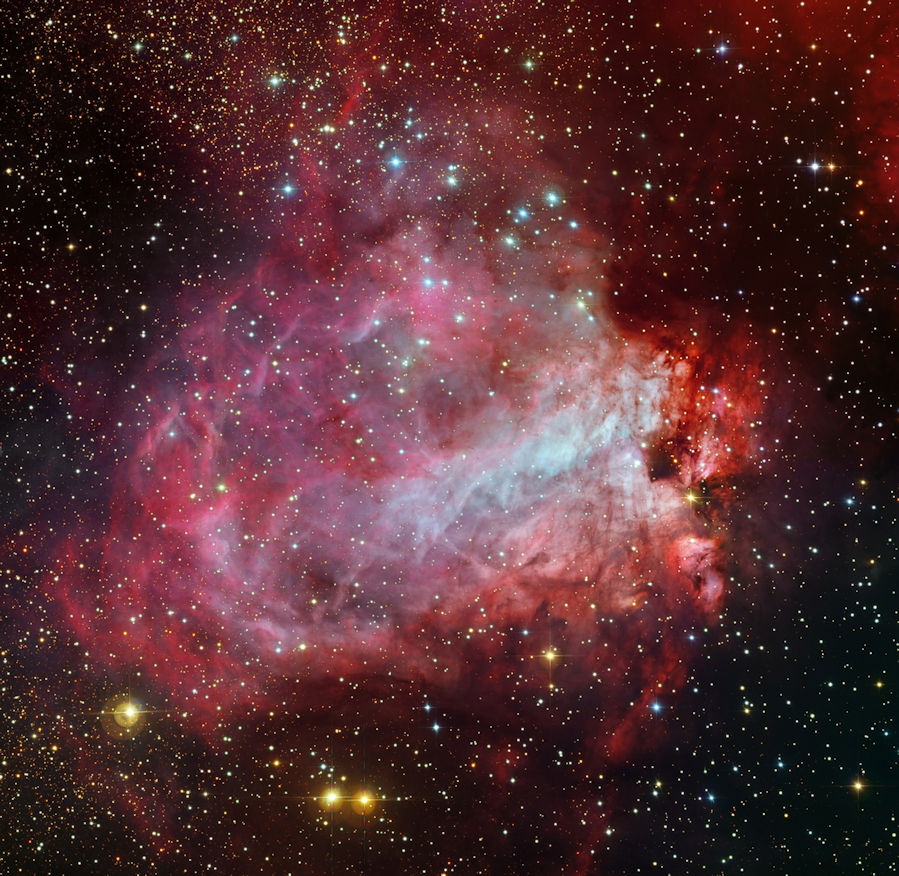

APOD: 2015 October 22 - Star Factory Messier 17

M�P�V�@�i�傫�ȉ摜�j

APOD: 2013 May 31 - The Eagle and The Swan

����M�P�U�A�E��M�P�V

APOD: 2013 April 18 - Star Factory Messier 17

M17�@�i�傫�ȉ摜�j

APOD: 2012 May 6 - In the Center of the Omega Nebula

M17�i�I���K���_�j�̒��S�@�傫�ȉ摜

APOD: 2016 October 4 - Nest of the Eagle Nebula

M16

�u�t�����X�`�[�h�@�V���}���v�P���Еҁ@�����p

�i�f���o�����܂Ŏ��Ԃ�������ꍇ������܂��j