AllPosters |

![]()

![]()

![]()

2011.7.3

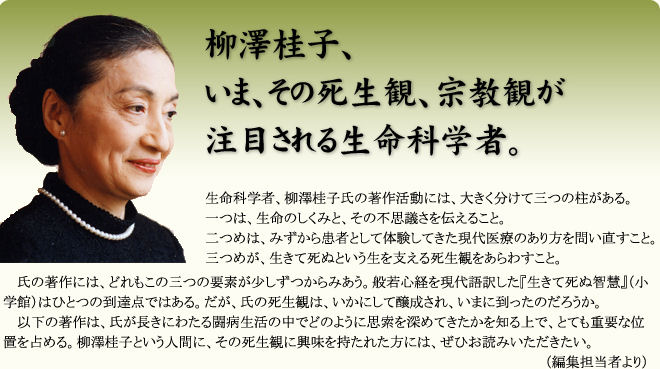

柳澤桂子(生命科学者)の言葉

柳澤桂子さんのホームページ 「柳澤桂子 いのちの窓」

柳澤桂子 | 話題の本 | 書籍案内 | 草思社 より画像引用

![]() 前途有望な生命科学者の未来を奪ったと思われた原因不明の病気、彼女は36年もの間その

前途有望な生命科学者の未来を奪ったと思われた原因不明の病気、彼女は36年もの間その

病気を背負わされて生きなければならなかった。苦悩、絶望の果てに彼女が見出したものは命の

輝きであり、多くの悩める現代人にとって生命科学の神秘や死の意味をわかりやすい言葉で語り

尽くすことだった。研究者生活とは違う次元での生命科学の追及、その啓蒙活動の頂点となるの

が「生きて死ぬ智慧 心訳 般若心経」で、この文献はベストセラーになった。果たして彼女が達

した境地に、私も降り立つことが出来るのかわからない。ただ彼女の言葉の中に、普遍的な、そ

して一元的な世界を垣間見たような気がしてならない。

![]()

そして、美しく色づいた葉は音もなく散っていく。もし、紅葉の一葉ひと葉が散る苦しみに声を立 て、嘆き悲しんだらどうであろうか。となりの葉が散った寂しさと悲しみの涙にむせんだらどうで あろうか。紅葉した山は葉のうめきで全山揺るがされるであろう。紅葉は音もなく散ってほしい と思う。 同様に自然のなかの一景として眺めたとき、人間の死もまた静かであってほしいと願う。美しく 色づいた葉が秋の日のなかにひらひらと舞っていく。葉の落ちたあたの樹の梢には、冬芽の準 備がはじめられる。死はそれほどにも静かなささやかなできごとである。 36億年の間複製されてきたDNAは、私の生の終わりとともにその長い歴史の幕を閉じようと している。その一部は子や孫のからだのなかで複製されつづける。36億年間書き継がれた 詩は、最後の一行を生殖細胞に残して私とともにこの世から消え去ろうとしている。 生命の歴史の一瞬に存在し得た軌跡を思うとき、私は宇宙のふところに優しく抱き上げられ、 ジプシー占いの水晶玉のように白く輝いて、宇宙の光に融和しつくすのである。 |

|

|

|

「神なしに生きる」と宣言してなお、ボンヘッファーのこころは「神の前に立って」「神とともに」ある。この 神とは、いったいどんあイメージのものなのか? 背教の徒となじられる覚悟で、決然と「神なし」と言 い切ったときの神。そのうえで、あらためて自らの信仰の揺るぎなさを確信して「神の前で」「神ととも に」と表白するときの神とは何なのか。 私たちは、そのちがいをじっくりと考え抜いてみなければならない。再奪還されたボンヘッファーの内な る神は、苛烈な運命に翻弄される我が身の無力さを許し、不運につきまとう嘆き、呪い、絶望から救っ てくれたにちがいない。内なる神からの癒し・救済によって、罪悪感と悔恨に満ちた自分を認め、許すす べを身につけること。そして得られる、病や老いや死などの運命と向かい合い、穏やかに折り合いをつ けて生きていくための、こころの成熟。 それは限りあるいのちを生きるものにとって、最善の知恵なのかもしれない。絶対神に依存しないで、お のれのこころの中に、自分を救い、自分を許し、いのちの再生を果たしてくれる存在を見出した偉大なる 思索。ボンヘッファーの逆説を、私はそういうふうに理解したい。 私たちは、何か大きな力、畏敬の念を抱かせる存在を感じる神経回路を遺伝的にもっているのではない か。このことは大脳生理学のエックルスも述べている。おそらく進化の過程でそのような神経回路が発生 して、保たれ続けているのではなかろうか。か弱い一個の生物として、はかない生の拠りどころとなる大い なる存在である自然に畏敬の念を抱くのは科学的にも肯けることであり、そのような記憶が脳に刻まれた としても不思議ではない。 私たち小さい弱い人間にとって、自然はそのような偉大な存在である。そのことを私たちの脳は、遺伝的 記憶として自ずと感得しているのではなかろうか。それが、ボンヘッファーがイエスを滅してもなおこころに 残った神だったのではなかろうか。ボンヘッファーならずとも、私たちも、そのような偉大なものの力を感じ る。卑小すぎる自己に対して悠久にして無窮なる大自然。人生のはかなさ、さだめの常ならんこの世、そ の移ろい転ぶ速さに対し、数かぎりなくいのちを産み出し続ける途方もない時間と空間。この大きな宇宙の 中にあって、それだけがまさに真実であり、神と呼ばれるものにふさわしい。 |

まだ幸せだった時代にもどることである。それは、進化の過程でいつ頃のことであろうか。魚類には自我 があるのだろうか。爬虫類(ワニなど)になると、すでに自己意識のあることは外から見ていてあきらかだ ろう。 いずこにも神が存在するというアニミズムの時代を経て、私たちの意識は、自我の確立とともに人格神 (一神教)の認識に進化する。そこでは、人格神にひれ伏して絶対的な教えに帰依したり、その人格神の 超越的能力を仮想することで、ひたすら救済を乞い願う信仰スタイルをとる。 しかし、さらに意識が進化すると、私たちはそういう人格神を超越して、“神なき神の時代”に入ることが できると、私は考える。つまり、私たちのこころに「野の花のように生きられる」リアリティーを取り戻すため に、必ずしも全知全能の神という偶像は必要ない。もはや何かに頼らなければ生きられない弱い人間で あることから脱却して、己の力で、まさに神に頼らずに、神の前に、神とともに生きるのである。 宗教学では、このように信仰が進化するという考えは否定されているようだが、生物学的、進化学的に見 ると、この仮説は捨てがたいものである。私自身は、人格神や特定宗教にこだわらない信仰の形がありう ると信じている。 しかし、アリエティやウィルバーが述べているように、私たちは「一次過程」の認識にもどるのではない。 「二次過程」の認識を超越して、よりスピリチュアル(霊的)な精神作用を生み出す「三次過程」の認識に 進化しなければならない。もはや特定の宗教や教祖に頼っても必ずしも救いが得られるわけではない。 そんな“神なき時代”において、「悟り」という至高体験を得られる境地にたどり着くためには、私たち自身 の力で、自らのこころを耕し続けるしかない。たとえば、読書をし、思索を深め、音楽や絵画などの優れ た芸術作品に数多く触れることも大切だろう。 たとえば、あなたが、散歩中にあらゆる雑念やストレスから開放されているとき、なにげなく野の花を目に して、その清らかでつつましい美しさに感動したことはないだろうか? そのとき、とても純粋な気持ちに なり、なにかしら満足感に包まれたりしなかっただろうか? ではいったい、道端にひっそりと咲く野の花 の何が、あなたのこころを捉え、それほどまでに幸せな心地にしたのだろうか? そこには、すくなくとも私たちを苦しめる我欲は働いていない。たとえば仏教が煩悩五欲と見なす食欲、 色欲、睡眠欲、金銭欲、名誉欲などが、野の花の清らかさに感動を誘うことはあまりない。この感動は、 私たちが幻術作品に触れたときに触発される情感と同質のものである。 |

|

|

|

|

![]() 「生きて死ぬ智慧 心訳 般若心経」文・柳澤桂子 画・堀文子 英訳・リービ英雄 小学館

「生きて死ぬ智慧 心訳 般若心経」文・柳澤桂子 画・堀文子 英訳・リービ英雄 小学館

![]() 「いのちの日記 神の前に、神とともに、神なしに生きる」柳澤桂子著 小学館

「いのちの日記 神の前に、神とともに、神なしに生きる」柳澤桂子著 小学館

![]() 「われわれはなぜ死ぬのか 死の生命科学」柳澤桂子著 草思社

「われわれはなぜ死ぬのか 死の生命科学」柳澤桂子著 草思社

![]() 「柳澤桂子 いのちのことば」柳澤桂子著 集英社

「柳澤桂子 いのちのことば」柳澤桂子著 集英社

![]() 「永遠のなかに生きる」柳澤桂子著 集英社

「永遠のなかに生きる」柳澤桂子著 集英社

![]()