|

|

![]()

![]()

|

|||

|

人のことである。その一生涯、内なる戦い、恐れ、おののき、誘惑、魂の苦悩、霊的 苦痛を深く味わい尽くした人のことである。真理の証人とは、貧困のうちにあって、 卑しめられ、あざけられ、無視され、憎悪されて、真理のために証をする人のことで ある。真理の証人とは、殉教者のことである」・・・・・・・・・・キェルケゴール

できる。とてつもない孤独のなかでだ。そのためにはとにかく苦しまねばならず、遊び 気分でいては、まず見つかるものも見つからない。孤独と苦しみが、人間の頭を開く。 それがためにエスキモーはひとり遠くに出向いて、そこで自らの知恵を追い求める。」 イグジュガルジュク・・・・イヌイット(エスキモー) 「最初の教え ネイティブ・アメリカンの知恵と祈りの言葉」より引用

彼女は多くの顔(哲学教師、工場の女工、従軍兵士)を持っていた。しかし、その 言動の根底にはこの世で虐げられている人々の不幸が、彼女の魂の奥深くまで 下り、その現実を直視し変革する義務を自覚していたことにある。彼女はどのよう な社会的組織にも入ることを拒んだ。たとえその組織が社会の底辺に生きる人々 の味方であろうと、それが力を持つと容易に圧政者に変化することを感じ取ってい たからである。彼女は社会的規範・道徳に対して何の疑問もなく自分自身を同化 させることを許さなかった。真理・絶対の光を追求し、その光が命じるままに行動 したのである。それ故、彼女の言動は多くの人々にとって理解出来ないものであ り、自分の土台を揺るがせずにはおかないものであった。全くヴェイユは「火」そ のものであり、近くに近づけば近づくほど、その人は火傷を覚悟しなければなら ない。彼女の生涯は、その意味で「愛の狂気」の炎であり、キリストのあの自己 贈与の完全な姿に重力のごとく引き寄せられていったのである。・・・・・

こそ喪失しないが、それらが狂気の性格のいっさいを現しているということである。 「超自然的認識」

に苦しむ。そしてヴェイユ、21歳のとき激しい頭痛が彼女を襲い、生涯に渡って彼女を苦し めた。彼女の兄は後に世界的な数学者として知られたアンドレ・ヴェイユであり、少年の頃 からパスカルの才能に比較されるほどの天分の持ち主だった。彼女はその兄に対して、自 分が如何に凡庸であるかを思い知らされ、真剣に死ぬことを考えたが彼女はそれを超える。

がはいることのできる、真理の住む超越的なこの王国に接近することがどうしてもで きないということを、くやしく思っていたのでした。真理のない人生を生きるよりは死 ぬ方がよいと思っておりました。数ヶ月にわたる地獄のような心の苦しみを経たあと で、突然、しかも永遠に、いかなる人間であれ、たとえその天賦の才能がほとんど無 にひとしい者であっても、もしその人間が真理を欲し、真理に達すべくたえず注意をこ めて努力するならば、天才にだけ予約されているあの真理の王国にはいれるのだと いう確信を抱いたのです。たとえ才能がないために、外見的にはこの素質が人の目 には見えないことがあっても、この人もまた、こうして一人の天才となるのです。・ 「神を待ちのぞむ」

ないということを知っていた。「永遠に、いかなる人間であれ、たとえその天賦の才能がほ とんど無にひとしい者であっても」その人には真理を見出す目を、生まれながらににして 持っているのである。多くの人はその真理を映す目が曇り、まるで夢の中を生きている、 のだとヴェイユは言う。ただヴェイユはどのような道を辿ればいいのかということについて 次のように語っている。そこには多くの宗教が持つ教義はない。それは一人一人の心に 或るものであって、自分自身の義務的な行為によってしか導き出されないものなのだ。

の感じが生じるまでになったとき、その果てしなさを素直に受け入れ、愛しつつ、そ れをじっと見つめつづけるならば、人は、この世からもぎ離されて、永遠にいたる。 「重力と恩寵」

殻を突き破ればそれでよいのです。あなたはすでに、その殻をつっつきはじめています。 卵とはこの可視的世界です。ひよことは愛です。愛とは神御自身であり、最初は目に見 えない萌芽として、すべての人間の内奥に宿っています。殻が突き破られて、存在がそ とに現れても、対象となるのはやはりこの世界なのです。・・・・・・・・・・・・・ ジョー・ブスケへの手紙より

の周囲へとはね返す。彼女が、あれほど社会の底辺に生きている人々に、同情というあ る意味での自己安泰から発する防御反応を示すのではなく、彼らの存在そのものが、そ のものの重さとなって彼女の心に映し出されたのである。この鏡の純度が高ければ高い ほど、その人は他の人々の不幸に対して無関心でいられることは不可能に近いことで はないだろうか。チベットの無名な賢者も宮澤賢治も次のように告白している。

伝い落ちた。「いや、幸せではない。純人間的な観点からすれば、わたしのような人 間は胸が張り裂けるほど孤独になることが多いものだ。わたしは人々を愛している が、それでも彼らにしてあげられることがいかに小さいかがわかるのだ。深い悲しみ がここにある。全世界が幸せになるまでわたしは幸せにはなれないのだ。その目標 に達するまでには長い苦難が、限りなく長い苦難が前途に横たわっているのだよ」 「チベット永遠の書」より

の能力が駄目になってしまうほど打ちひしがれてしまいました。・・・・・ ヴェイユがモーリス・シューマンにあてた手紙より

階級へ接近しその先頭に立って行動したのであり、現実との接触をはかるため女工 として働いたのである。体が弱く激しい頭痛に悩まされていたヴェイユにとって、この 女工として生きた時間は死ぬ程つらいものだった。そして彼女は労働者の屈辱さを身 を持って知ったのである。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

つけた焼きごてのような奴隷のしるしを、永久に受けとったのでした。そ れ以後、わたしはつねに自分自身を奴隷とみなしてまいりました。・・ ペラン神父への手紙より

が、彼女を内面的なものへと向かせる。彼女はイタリアへと足を向ける。それは彼女 が最もひかれていたアッシジの聖フランシスコと出会う旅だったのである。この世の あらゆる創られたものに対して、その内に宿る「美」「光」「生命」を聖フランシスコは、 心から感じることが出来た人だったのである。ヴェイユはサンタ・マリア・デリ・アンジェ リの小礼拝堂にて、「ある力に逆らえず」、生まれて初めてひざまずく。そして次第に キリストの十字架・受難が彼女の魂を生涯にわたって捕え尽くしていったのである。

いい。一瞬のたえまもなく、疲れも知らずに、赤ん坊が泣き叫ぶように・・・。みじ かくて終わりが定めなく、終わりが定めなくてみじかいこの地上での滞在のあい だ、ただこのように叫ぶこと、そして無の中へと消えて行くこと、---それだけでい いのではないか。それ以上何を求めることがあろう。・・・せめて、今から、死の瞬 間にいたるまで、わたしのたましいの中には、永遠の沈黙のうちにはてしなく叫ば れるこの叫びのほかには、どんな言葉もなくなってしまえばいい。・・・・・・ 「超自然的認識」

ったのですか」といわれたあのキリストと完全に同じ状態にされていたい。その特権を うるためなら、わたしは天国と呼ばれるものは全部よろこんで捨て去ってしまおう。・ 「超自然的認識」

輝きに満ちた彼女の魂の鏡は真理・絶対なるものの光を、この世界へと放った。彼女 は、その死の瞬間まで洗礼を受けることはなかったが、それは、いつも彼女の魂がこ の世の悲惨・不幸と共にあるために、このようなある意味での「特権」を拒否したのだ。 山の頂きが真理の住家だとして、多くの異なった登山道があるとする。しかし、彼女の 登った道はそのどれでもない。彼女はいばらの道、だれも足を踏み入れたことのない 道を選んだのだ。そこには宗教という名前はない。ただ、彼女の歩いた道は真理の、 絶対の光に導かれたものであるということだ。そしてその光はわたしたち一人一人の 心の中の卵にひそみ、わたしたちはその殻を破っていかねばならない。最後に、この 偉大な魂がどのような世界を持っていたかを的確に表現したものを紹介しようと思う。 この中に出てくる無名の女性はアウシュヴィッツの収容所で、多くの人と共に焼却炉 で焼かれたが、この無名の魂は、ヴェイユの魂と共に真理の、絶対の光を、その懐に 抱いていて、迷いやすい光への道をまるで灯台のように永遠に照らし続けるだろう。

遭わしてくれた運命に対して私は感謝していますわ。」と言葉どおりに彼女は私に 言った。 「なぜかと言いますと、以前のブルジョア的生活で私は甘やかされてい ましたし、本当に真剣に精神的な望みを追っていなかったからですの。」その最 後の日に彼女は全く内面の世界へと向いていた。「あそこにある樹は一人ぽっち の私のただ一つのお友達ですの。」と彼女は言い、バラックの窓の外を指した。 外では一本のカスタニエンの樹が丁度花盛りであった。病人の寝台の所に屈ん で外を見るとバラックの病舎の小さな窓を通して丁度二つの蝋燭のような花をつ けた一本の緑の枝を見ることができた。「この樹とよくお話しますの。」と彼女は 言った。私は一寸まごついて彼女の言葉の意味が判らなかった。彼女は譫妄状 態で幻覚を起こしているだろうか?不思議に思って私は彼女に訊いた。「樹はあ なたに何か返事をしましたか? -しましたって!-では何て樹は言ったのですか ?」 彼女は答えた。「あの樹はこう申しましたの。私はここにいる-私は-ここに- いる。私はいるのだ。永遠のいのちだ。」V・フランクル著「夜と霧」みすず書房刊

|

|||

|

を意味している。直接には手を出さずとも、私たち文明人は先住民族の土地とそこに生きる生命を今も奪い このはっきりと断罪することの出来ない魔物。この魔物の正体を見つめる無しに、真の自由や慈愛など ではなく、互いに与え合う社会を目指してゆくのだろうか。

|

![]()

![]() 次の関連項目も参照されたし

次の関連項目も参照されたし

![]() 「魅せられたもの」1999.1.30 「未来を守る無名の戦士たち」

「魅せられたもの」1999.1.30 「未来を守る無名の戦士たち」

![]() 「魅せられたもの」1997.4/13 「シモーヌ・ヴェイユの言葉」

「魅せられたもの」1997.4/13 「シモーヌ・ヴェイユの言葉」

![]() 「心に響く言葉」1996.12/8

「ジョージ・ハーバート 愛 」

「心に響く言葉」1996.12/8

「ジョージ・ハーバート 愛 」

![]()

|

平成19年5月23日、小松写真印刷創立110周年記念「第25回文化講演会」 「人間らしさということ」大江健三郎 講演 ホテル・リッチ&ガーデン酒田 佐藤晶子・取材・文 和島諭、石丸篤司・写真「SPOON(スプーン)」特別編集・ありがとう217号より抜粋引用

先生が私に関心を持ってくださって、私は毎日、先生のところに通って、話を伺いました。 ある日、先生が「自分には非常に心残りなことがある」とおっしゃいました。原爆が投下さ れた日からずっと被爆者の治療に携わり、毎日、何百人もの患者を迎えてきたが、亡くな られる方も多かった。ある日、昼食を食べていると、若い医師がやってきて、こう言った。 「自分たちは、核爆弾で傷ついた人たちをどのように救っていいか、医学的な知識も臨床 経験もない。毎日、たくさんの人が苦しんで死んでいく。自分たちがやっていることに、意 味があるんでしょうか」。先生は答えた。「このように苦しんでいる人たちがいる。そして、 彼らが自分たちを必要としてくれる。自分たちは、できる限りの治療をするほかないじゃな いか」。すると、その青年は黙ってしまった。そして、その日、自殺してしまった。「私は、自 分が言ったことが正しくないとは思わないけれども、あの時、こう言ってやればよかったと 思う。広島は焼けただれているが、この山を一つ越えれば、緑の山がある。そこへ行って、 一日休んでこい、と。それが言えなかったことを残念に思う」と先生は私に言われました。

重籐先生がなぜそういうことを言われたのか、私はホテルに帰って考えました。先生は、 自分の子供の問題で、どうすればいいかわからない私に、その青年医師と同じような表情 を見ていられたのではないか。そして、「きみの赤ちゃんが苦しんでいるならば、父親として 彼を受けとめてあげて、できるだけの治療を病院にお願いするほかないんじゃないか」と言 われたのだと思ったんです。そこで私は、自分を顧みる力ができた。顧みなければならな いと思った。私は仕事を切り上げて東京に帰り、病院に行って、先生方とお話して、子供 の手術をしていただいた。それから、子供と私と家内との三人の生活が始まったわけです。

家内は、出産後の療養が必要でしたから、四国の森の中から母親が上京してきて、私の 世話を始めました。私は、母にあまり話をする勇気が出ない。毎日、暗い顔をして本を読 んでいる。母が、「そろそろ赤ちゃんの出生登録をしなきゃいけない時じゃないか。あなた は子供の名前を考えているか」と言いました。そうだ、まだ名前も考えていない。彼と一緒 に生きていこうと決心しながら、彼が実際に生きていく準備を自分はまだ何もしていなかっ たと気づいてもいたんです。私が黙っていますと、「あなたは、朝から晩までフランス語の 本を読んでいる。それはどういう本か」と言いますので、「シモーヌ・ヴェイユというフランス の哲学者の本で、いまはそれが必要なんだ」と言いますと、母は「そのヴェイユさんの書 いた本の一ページを、ここで自分に読んでみせろ」と言うんです。言い始めると頑固な人 なんです。私をじっとにらんで、動かないんです。そこで私は、ヴェイユの著作から、イヌ イットの民話を翻訳して聞かせました。どういう民話かというと、世界が始まった時、世の 中は真っ暗だった。カラスたちは、地面の上に落ちている穀粒を拾って、食べようとする けれど、うまく見つからない。「もし世界が明るくて、目に見えたならば、どんなにいいだろ うと、あるカラスが考えたそうです」と私は母に言いました。「そして、そのカラスが、心か ら光がほしいと考えたその瞬間に、世界に光が満ちあふれ、太陽も、神によって創造さ れて、地上に光が満ちあふれた。人間が本当に心から望むならば、その願いは叶えられ る。シモーヌ・ヴェイユは、そのような意味の民話だと言っています」と私は言ったんです。

母は何か感慨深そうな顔をしていましたが、「そういう本を読んでいることはいいことだ」 と言い、再び子供の名前の話になりました。そこで私はつい、「お母さんがそんなに感心 してくださったんですから、カラスという名前にします」と言ったんです(笑)。母は本当に 腹を立てると黙ってしまう人で、この時も黙って自分の部屋に入ってしまった。翌朝、私 は母に謝りました。そして、「昨日の民話に出てきたフランス語の名詞には、カラスと光 と、二つがあった。だから、息子の名前は光にしようと思います」と言いました。ヴェイユ はクリスチャンではありませんが、心から願うことは、人間にとって一番大切なことだと 言っている。私も、宗教を持っていませんが、ずっとそのことを考えながら生きてきたと 思っています。彼女はまた、「注意深くある」という心の動きが、その人間を一段高い所 に引き上げてくれる、とも言っています。

ヨーロッパには、聖杯伝説があります。聖杯は、イエス・キリストが磔にされた時に流れ た血を受けた大きな杯だという説もありますが、その聖なる杯が、どこかに残っている。 それを手に入れれば、人間が望むものすべて手に入る。人類のために、その杯を探し 求めて、騎士たちが旅に出る、というのが聖杯伝説です。聖杯を持つ王が、傷ついて 病気になり、苦しんでいる。その王を探し出すことができた若い騎士が、どういう言葉を かけたならば、彼はその王に信頼され、聖なる杯を授けていただけるか。それはこうい う言葉だとヴェイユは言うんです。「あなたはどこがお苦しいのですか」。そう言うことの できる人、それが聖杯を授けられ、人間に必要なすべてをこの世界に回復させること のできる人間である、と彼女は考えていました。

子供が生まれて三年ぐらいは、毎月のように新しい病気が明らかになるという状態が 続きました。しかし、何とか生きていこうと彼はがんばっている。その子供に対して自分 ができることは、彼がどのように苦しんでいるのかを問いかけることだということを私 は学んでいました。彼はよく病気をするのですが、何とかそれを乗り越えて、一週間ぐ らいすると回復してくるんです。私は、それが本当にすばらしいことだと思いました。 人間には、回復する力がある。だから、それを信じなきゃいけない。回復する子供、回 復する力を持った子供、回復しようとする子供を助けていくことが、親に、そして人間に できることではないかと私は学んだように思います。そういう子供と一緒に暮らすこと、 子供について考えること、そしてシモーヌ・ヴェイユのことを考えることが、私の20代の 終わりから30代の初めにかけて何より根本的な勉強になったと思っています。

「SPOON(スプーン)」特別編集・ありがとう217号より引用 (大きな画像)

|

|

『カサブランカ』。第二次世界大戦下のフランス領モロッコのカサブランカを舞台に 再開する男女のラブロマンスを描いたこちらの作品は、アカデミー賞8部門にノミ ネートし、そのうち作品賞と監督賞、脚色賞の3部門を受賞しています。 「君の瞳に乾杯」などの名台詞もこの映画から生まれました。 愛した女性を強く想う気持ち、そして彼女の幸せのため自らを犠牲にしてしまうほど の、そして国を想う二つの熱い想い。ヴェイユも両親の説得により、ナチスの手から 逃れるため、アメリカへの経由地マルセイユ、そしてこの映画の舞台となったカサブラ ンカに暫しのあいだ逗留した。時代背景などヴェイユが生きていた時代のことである。 暴虐なナチスの手を脱れてアメリカへ行くために、1度は通過しなければならない 寄港地である。カサブランカにアメリカ人リークが経営しているナイト・クラブがあり、 亡命者たちの溜り場になっていた。 ある時独軍の将校シュトラッサアは、ドイツ側の飛脚を殺し旅券を奪った犯人を 追ってこの町に降り立った。 旅券を盗んだウガルテはリークに旅券の保管を頼んだ。リークはこれをピアノの 中へ隠した。 その後フランス側の警察署長ルノオはウガルテを逮捕した。そのあと、反ナチ運動 の首領ヴィクトル・ラスロと妻のイルザ・ラントがやってきた。 2人はウガルテの旅券を当てにしているのだが。 イルザは、この店の経営者がリークであると知って驚く。独軍侵入直前のパリで、 リークはイルザと恋人同士で、2人は一緒に脱れることを約束していた。が、約束の 時間彼女は姿を現さず、そのまま消息を断っていたのだった… |

![]()

|

A Koskimo house Edward S. Curtis's North American Indian (American Memory, Library of Congress)

「森と氷河と鯨」星野道夫 文・写真 世界文化社 より引用。

聞くのだ。たましいのことを語るのを決してためらってはならない。ずっと昔の 話だ。どのようにわたしたちがたましいを得たか。ワタリガラスがこの世界に森 をつくった時、生き物たちはまだたましいをもってはいなかった。人々は森の 中に座り、どうしていいのかわからなかった。木は生長せず、動物たちも魚た ちもじっと動くことはなかったのだ。ワタリガラスが浜辺を歩いていると海の中 から大きな火の玉が上がってきた。ワタリガラスはじっと見つめていた。すると 一人の若者が浜辺の向こうからやって来た。彼の嘴は素晴らしく長く、それは 一羽のタカだった。タカは実に速く飛ぶ。「力を貸してくれ」 通り過ぎてゆく タカにワタリガラスは聞いた。あの火の玉が消えぬうちにその炎を手に入れ なければならなかった。「力を貸してくれ」 三度目にワタリガラスが聞いた 時、タカはやっと振り向いた。「何をしたらいいの」 「あの炎をとってきて欲し いのだ」 「どうやって?」 ワタリガラスは森の中から一本の枝を運んでくる と、それをタカの自慢の嘴に結びつけた。「あの火の玉に近づいたなら、 頭を傾けて、枝の先を炎の中に突っ込むのだ」 若者は地上を離れ、ワタ リガラスに言われた通りに炎を手に入れると、ものすごい速さで飛び続け た。炎が嘴を焼き、すでに顔まで迫っていて、若者はその熱さに泣き叫 んでいたのだ。ワタリガラスは言った。「人々のために苦しむのだ。この世 を救うために炎を持ち帰るのだ」 やがて若者の顔は炎に包まれ始めた が、ついに戻ってくると、その炎を、地上へ、崖へ、川の中へ投げ入れ た。その時、すべての動物たち、鳥たち、魚たちはたましいを得て動き だし、森の木々も伸びていった。それがわたしがおまえたちに残したい 物語だ。木も、岩も、風も、あらゆるものがたましいをもってわたしたちを 見つめている。そのことを忘れるな。これからの時代が大きく変わってゆ くだろう。だが、森だけは守ってゆかなければならない。森はわたしたち にあらゆることを教えてくれるからだ。わたしがこの世を去る日がもうすぐ やって来る、だからしっかり聞いておくのだ。これはわたしたちにとって とても大切な物語なのだから。

(クリンギットインディアンの古老、オースティン・ハモンドが1989年、死ぬ 数日前に、クリンギット族の物語を伝承してゆくボブをはじめとする何人 かの若者たちに託した神話だった。この古老の最後の声を、ボブはテー プレコーダーに記録したのだ。

|

![]()

2015年11月22日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  数年前に、ある人に出会った。彼女は看護師さんで入院している患者さんの死期が不思議なことに見えると話していた。 彼女の言葉を確信したのはあることだったのだが、このような千里眼とでもいう能力は世界の先住民やカトリック (ピオ神父などが有名)にも見られる。 アイヌでは故・青木愛子さんは知られているが、沖縄・奄美のユタは殆どが女性で、ある日突然にその兆候が現れる。 日本以外のシャーマンは男性が多く、修行を経てからのに比べると沖縄・奄美のユタは世界的にも珍しいのかも知れない。 詳しくは知らないが、日本の東北地方のイタコ(元々は先天的もしくは後天的に目が見えないか、弱視の女性の職業)や、 瞽女(ごぜ)もそうだった。 盲目の旅芸人「瞽女」、彼女たちを幸いもたらす聖なる来訪者・威力のある宗教者として昔の人々は迎え入れた。 キェルケゴールは、「真理の証人とは、その一生涯、内なる戦い、恐れ、おののき、誘惑、魂の苦悩、霊的苦痛を深く 味わい尽くした人のことである。真理の証人とは、殉教者のことである」と言った。 これに似た苦悩はイヌイット(カナダ北部の先住民)、ブラジルの先住民のシャーマン(パブロ・アマリンゴはNHKでも 特集された)、チベットのある賢者や他の宗教・芸術家にも見出すことが出来ると思う。 しかしそれとは異なる側面を持つ力もあると思う。 エクソシスト(悪魔を追い出して正常な状態に戻す賜物をもった神父) 悪魔や悪魔祓いというと、中世のキリスト教が行なった残酷な魔女裁判を思い浮かべ嫌悪するだろうし、悪魔など 過去の迷信と思っている人も多いだろう。 ただ皆さんも知っているアッシジの聖フランシスコや、前述したピオ神父は魔女裁判とは本質的に異なるもの(悪魔) に苦しめられていた。 現代のバチカンではエクソシストになるには非常に高い徳性と経験が求められ、先ずその症状が精神性の疾患で ないことを踏まえたうえで行なわれているが、ある特殊な賜物が与えられていない限り出来ないことだと思う。 ハワイ先住民や南米大陸・アマゾン先住民のシャーマンの中には、そのような異なる側面の力を使う者がいることが 書かれているが、それは世界各地・日本でも見出せるのだろう。 ヒッグス粒子、これを神の粒子と呼ぶ人もいるが、それは物理学の次元での真理であり、神の領域とは異なるものだと思う。 宇宙創成から、現在にまで膨張を続ける宇宙、その力は完全に物理学の法則で説明(現代では不可能であっても)し得る ものを未来の人類は見出すと思う。 ただ、それは力そのものでしかなく、その力とどのように接触するかの姿勢は別の話であると感じる。 真実の話か比喩かわからないが、ブッダは川の水面を歩く行者を見て、その修行に何の意味があるのかを問い 嘆いている。 聖書も「わたしに預言をする力があり、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていても、また、山を移すほどの強い信仰 があっても、もし愛がなければ、わたしは無に等しい」(コリント人への第一の手紙)とある。 存在を慈しむことと、存在を否定することの境界。 そこには物理学の真理とは異なる次元と境界、ヴェイユの言葉を借りると「重力と恩寵」の恩寵(おんちょう、神の恵み・ 慈しみ)が、私たちと神なる領域の唯一の接点であり跳躍であるのかも知れない。 私にはそれが肌を通して浸透はしていないし、冒頭の彼女のような賜物も有していない。 ただ難しいかも知れないが、方向性だけは見失いたくない。 写真は、惑星状星雲・NGC6543です。 |

2016年4月4日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  (大きな画像) アイスランド南部にあるセリャラントスフォス(滝)とオーロラ (写真1枚目はNASAより、それ以外は他のサイトより引用) 1枚目の写真、幻想絵画かなと思いましたが、滝の水しぶきで何度もレンズを拭きながら撮られた写真です。 オーロラのやや右側に明るく輝く星が織姫星(ベガ)、左側に輝く星が彦星(アルタイル)です。 ですから天の川が位置するところにオーロラが出現したんですね。 北欧では死者と生者の世界を結びつけているのがオーロラであり、イヌイットの伝説ではこの世で善い行いを した人はオーロラの世界へ行けると言われているようです。 死後の世界を意識することによって、初めて生の意味が問われてきたのかも知れません。 それはギリシャ哲学(ソクラテスやプラトンなど)よりも遥か太古の世界、ひょっとしたら私たち現生人類よりも 前の人類にも芽生えた問いかけのように感じています。 オーロラなど天球に映し出される様々な現象(太陽、月、天の川、星、彗星など)を通して、人類は異なる次元の 世界を意識し死後の世界とのつながりを感じてきた。 ただ、精神世界の本に良く見られる「光の国(星)からのメッセージ」的な言葉に違和感を感じているのも事実です。 自分自身の足元の大地にしっかりと根をはらずに、ただ空中を漂っている、或いは彷徨っているような感じしか 受けないからです。 アインシュタインの相対性理論、まだ理解は出来ていませんが、それぞれの立場によって時間や空間が変わる、 それは他者の立場(社会的・文化的・経済的)を想像することと同じ意味を持っているのではと感じます。 もし、相対性理論なしでカーナビを設定すると現在地よりも11キロずれたところを指してしまいますが、それが 人間同士や他の生命間のなかで実際に起こっている。 自分自身の根をはらずに、他者のことを想像することなど出来ないのではないか、その意味で私も大地に根を はっていないのでしょう。 一度でいいからオーロラを見てみたいです。 |

|

2012年4月27日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 |

|

2012年4月11日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 |

2016年5月8日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  (大きな画像) 森を、そして結果的に、そこに生きるものたちの調和あふれる世界を創ってきたオオカミ。 しかし彼らオオカミの存在は、人間にとって自らの獰猛性を葬り去るための身代わりでしかありませんでした。 世界各地の先住民もオオカミも、西欧人にとって自身の「真の姿を映す鏡」だったが故に、そして自身のおぞましい 姿を見せつけてくるが故に、この鏡を叩き壊さなければいけないものだったのかも知れません。 オオカミは森の、そしてそこに生きるものたちに必要不可欠な存在だけでなく、私たち自身は何者かと問う存在 なのだと思います。 ☆☆☆ 2年前に上の文章をサイトに書きましたが、今でもその想いはあまり変化しておりません。 オオカミ自身が、人間の持つ残虐性を敏感に感じ取っているからこそ、逆に人間を恐れているのかも知れません。 熊や大型犬が人間を襲ったことが時々ニュースに出ますが、オオカミが人間を襲うことなど、それらに比べると 限りなく低いのです。 また、丹沢の山中で星を見ていたとき、鹿の足音がすぐ近くに聞こえておりましたが、増えすぎた鹿のため山が 死にかけています。 生態系をあるべき姿に戻すという意味に限らず、人間自身が「何者か」と、オオカミを通して問われている 気がします。 写真(他のサイトより引用)は「ロミオと呼ばれたオオカミ」、アラスカ・ジュノー町の多くの人々に愛された野生の オオカミは、「町の人々の嘆き悲しむ姿が見たい」という理由で2人のハンターに殺されます。 誰しもが持っている残虐性、ヴェイユは「純粋に愛することは、へだたりへの同意である」と言いますが、 「へだたり」の重さに耐え切れないところから、残虐性は生まれてくるのかもしれません。 |

2016年6月27日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  UK | FT Photo Diary 自給自足できる国・世界秩序づくり(写真は他のサイトより引用) 端的に言えば、個人・国家が「根づくこと」だと思います。 この根を切り取り、「国境がない、民族間の違いもない」と言ったところで、種は空中に浮揚しているだけで 大地に新たな生命が産みだされることはないのでしょう。 かつて西欧・アメリカが行った植民地・先住民への同化政策により、「根こぎ」された無数の魂や国家が 空中に投げ出されました。 基盤を見失った種が、過激な思想などに自身を依存させてしまうことは容易に想像できます。 人間に限らず動植物においても、その土地の風土に大きな影響を受け、独自の根を張ってきたのではと 思います。 現代ではもてはやされている「グローバルな社会」は、個人・企業の欲、国家の欲が生み出した「根こぎ」を 美化した言葉に過ぎないと私は感じています。 農産物に限らず全ての分野において、国は自給自足の社会を可能な限り目指すべきであり、各国はその 実現に向けて互に協力すべきだと思います。 昔の時代が全て清い世界だったとは言えませんが、人類が歩んできた歴史から未来への礎を見つけだす ことくらい出来るはずです。 |

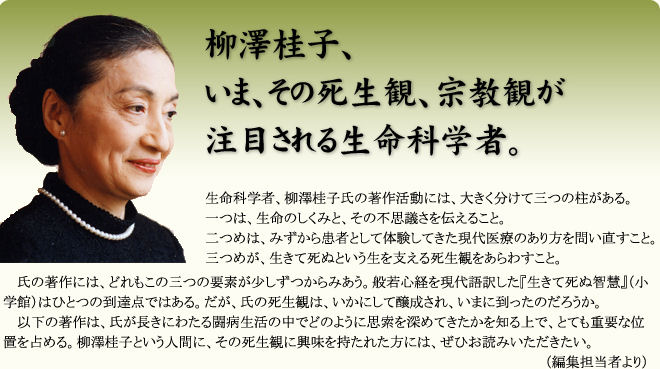

2013年1月19日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  (写真は他のサイトより引用) 1991年に刊行された柳澤さんの「意識の進化とDNA」を最近読みました。2004年に生命科学者としての 視点を踏まえながら般若心経に迫った「生きて死ぬ智慧」は注目を集めましたが、土台はその十数年前 に芽生えていたのですね。 柳澤桂子さんは前途有望な生命科学者でしたが、その後原因不明の病気で、36年間闘病生活を強いら れます。生命科学者としての目、そして自殺も考えた心の痛み、この2つが彼女の死生観の根底にある と思います。 「意識の進化とDNA」は彼女の専門分野の遺伝子に限らず、心理学、哲学、芸術などの底流にある関連 性について、二人の男女の会話を通して小説風に書かれた読みやすい本です。 彼女は言います。「36億年の歴史をもつDNAが本来の自己である」と。そして意識の進化は「自己を否定 して、宇宙と一体になる。これが“悟り”すなわち宗教の世界である」と考えます。 私自身、“悟り”がどのようなものかわかりませんが、彼女の言う意識の進化は、必ずしも生命に多くの美 を宿すことにつながっていないような気がします。 私たち日本人の基層として位置づけられるアイヌの人々、彼らは縄文時代の世界観を受け継いだ人々 でした。果たして昔のアイヌの人々と現代人、どちらが多くの美を宿しているのでしょう。 美、あるいは美を感じる心とは何でしょう。それは、私と他者(物)との「へだたり」への暗黙の、そして完全 な同意から産まれるものと感じますし、「純粋に愛することは、へだたりへの同意である」と言うヴェイユの 眼差しに共鳴してしまいます。 動物や植物、太陽や月、天の川と星ぼしたち。 現代の私たちは科学の進歩により、この「へだたり」を狭くしてきました。しかし、その一方で峡谷は逆に深 くなり、底が見えなくなっているのかも知れません。それはこの世界の混沌とした状況によく似ています。 世界屈指の古人類学者のアルスアガは、「死の自覚」が今から40万〜35万年前のヒト族(現生人類では ありません)に芽生えたと推察していますが、「死」という隔たりを自覚したヒト属にどんな美が宿っていた のでしょう。 私は星を見るとき、あの星団はネアンデルターレンシスが生きていた時代に船出した光、あの星は大好き な上杉謙信が生きていた時代、などと時々思い浮かべながら見るのが好きです。 そこで感じるのは、柳澤さんが問いかけている「36億年の歴史をもつDNAが本来の自己」に近い不思議な 感覚でした。 意識の進化にはいろいろ議論はあるかも知れませんが、柳澤さんの眼差しには宇宙創世からの大きな時 の流れそのものを感じてなりませんでした。 |

|

2012年3月4日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 |

2012年7月9日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。  (大きな画像) 写真はNASAより引用 東京で何をしていいか彷徨っていた時、駅で若い女性に声をかけられ行った先が統一教会の 信者が生活する施設だった。そこで僕は20代後半くらいの医療関係の雑誌をを編集している 女性と会い、一年間くらいここに通って彼女といろいろなことを話した。世間で問題になりつつ ある時期だったが、彼女は僕の考えをじっくり聞いてくれたように思う。 独りぼっちで何かを求めていた僕は「あーあ、こんな女性がいつも近くにいてくれたらいいな」と 思ってばかりで、統一原理など聞いても全く頭に入ってこなかった。ただ、彼女が大勢を前にし て統一原理を話す眼差しや口調は、僕と話すときの彼女とは別人だった。 就職したとき、ある友人が高橋桂子さんの講演を聴きにいかないかと誘われた。彼女は自身 のことを「キリストとブッダを統合した上の次元にいるもの」という話を聞きながら、またしても 僕は「あーあ、こんな綺麗な女性と結婚できたらいいな」と思って聴いていた。 まあ男性だったら女性にこのような想いを抱くのは極自然なことなのだが、何が彼女たちから 自分を離したのかを思うと今でもはっきりしない。 ただ母の存在と神秘体験(今思うと疑問だが)かも知れないと思うことがある。母親に関しては、 どんなに宗教家が美辞麗句を並べても、母の子への無償の愛という行為に勝るものはない。 それと奄美などの自然、美しいものでありながら怖い存在でもあった自然。それらの記憶が道を 外れそうになった自分をあるべき所に戻そうとしたのかも知れない。 様々な宗教、フランスの哲学者シモーヌ・ヴェイユは「さまざまとある正しい宗教の伝承は、すべて 同一の真理の種々ことなった反映にすぎず、おそらくその貴重さはひとしいのです」と言い、インド の偉大な師であったラマナ・マハリシが様々な宗教について問われたとき沈黙で応えたように、多 くの人も宗教はどこかで結びついていると感じていても、その源泉ははっきりとはわからない。 恐らく何千年、何万年先でないとその姿は明らかにならないような気がするし、それだけの時間を かけなければいけないものだと思う。 私が若い頃出会った女性、もう高齢だとは思うが「幸あれ」と願いたい。 ☆☆☆☆ 写真は、地球から約3000光年離れた位置にあるキャッツアイ星雲(NGC 6543)の姿です。 鋭い猫の目を思わせることからこの名前がつけられましたが、実際は死にゆく星から放出された ガスとちりの造形です。 不思議なことにこの放出は1500年ごとに現れ、それが同心円状の構造やジェットに見ることができ ますが、何故この質量放出が1500年ごとに繰り返されるのかまだわかっていません。 ☆☆☆☆ (K.K) |

|

|

2012年11月7日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿したものです。  「動物はすべてを知っている」J.アレン・ブーン著 SB文庫 写真はこの本で紹介されたストロングハート(1917〜1929)である(写真は他のサイトより引用)。 「ハリウッドの聖人」「銀幕王国の聖フランシスコ」と呼ばれた著者のアレン・ブーン(1882〜1965) は、映画の製作者で1965年に83歳で亡くなるが、この文献の中でストロングハートという犬に留 まらず、ヘビ、スカンク、ハエやアリも「沈黙のことば」で分かり合えることを事例を挙げながら語っ ている。 またこの文献の特色として、人間やそれ以外の存在、その存在そのものを問う哲学的・宗教的な 洞察も語られているところにあるが、日本及び外国においてこの文献は高く評価され続けており、 その内容に懐疑的な意見はあまり聞かれない。 私個人はというと、そのような経験がないからか正直わからないというしかないが、このアレン・ ブーンとほぼ同じ時代に生きた「シートン動物記」で有名なアーネスト・シートン(1860年〜1946年) と重ね合わせてしまう。 シートンはアメリカ先住民の世界に触れて、「レッドマンのこころ」(1937)の出版など彼ら先住民 の世界観を世に広める活動をしてきた人物でもあるが、ブーンはシートンよりも22年遅く生まれ ながらも、二人はアメリカ先住民が白人より劣った消えゆく民族であるとの目が支配していた 時代に生きていた。 ブーンもこの本の中でアメリカ先住民やアラブ系の遊牧民ベドウィン族との触れ合いから教えら れたことを紹介しているが、二人は「沈黙のことば」「沈黙」の真の姿を垣間見た数少ない白人 だったのかも知れない。また二人は出会ったことはないかも知れないが、互いの存在に気づい ていた可能性はあるのではと思う。 ただ、シートンが自分とは反対の証言を紹介しながら観察事実を基に博物学者・科学者として の冷徹な視点を保ちながらも、動物に対する畏敬の念を抱いていたのに対し、ブーンの「動物 はすべてを知っている」はこの視点があまり感じらない。 別な言い方が可能なら、シートンが人間と動物の種に横たわる断崖を受け入れるの対し、ブー ンはその断崖を埋めようとする、或いはその断崖を跳躍しようとする姿勢を感じたのも事実で ある。 フランスの哲学者であり戦士、神秘家であったシモーヌ・ヴェイユ(1909〜1943)は「重力と恩寵」 の中で次のように記している。 「純粋に愛することは、へだたりへの同意である。自分と、愛するものとのあいだにあるへだたり を何より尊重することである。」 私自身この言葉の意味を真に理解したものではないので偉そうなことは言えないが、種と種の 間に横たわる断崖、その隔たり、これは人間同士の間、人間と創造主との間にも横たわって いるものものかも知れない。 アレン・ブーンが訴えかけているような、実際に動物や昆虫と沈黙を通して意志の完全な疎通 を、私は経験したことはない。 ただ私自身が経験したことがないと言って全て否定することは傲慢であるし、私が経験したこと がない、或いは私が気づいていない何かが、この世界に横たわっているのだろう。 それは世界の先住民の文献を読んでいて常にそう思うし、「沈黙」が語りかけるものを先住民に 限らずキリスト教や仏教でも重視してきた。 写真のストロングハートの目を見ると、人間界のブッダ、キリストのような光が犬の世界でも僅か なものに現われ、その光を目の前にして初めて、アレン・ブーンはそれが多くの動物の中にも 宿っていることに気づいたのだろうか。 「私も裸にならなければ、動物たちは心を開かないわ」、これは象、ライオンや豹などの多くの 動物といとも簡単に心を通わせることができたアフリカで育まれた少女ティッピの言葉である。 しかし、アフリカからヨーロッパに戻ったティッピは、この不思議な能力が少しずつ消えていく のを感じた。 本書で語られている内容の真偽、アレン・ブーンが亡くなって50年近く経った今となっては、 もうわからないかも知れない。 最後に今から100年以上前に書かれた「シートン動物誌」の中から、オオカミに関するシートン の想いを引用します。イヌはオオカミが飼い馴らされて家畜化したものと考えられていますの で本書とも関係があるかと思います。長い間オオカミは誤ったとらえ方が横行し、人間の手に よってニホンオオカミも100年以上前に絶滅しました。今、このオオカミを森の再生のため山 に放そうとする運動が世界中で起きていますが、私自身この問題をもっと勉強していつか書く ことが出来ればと願っています。 ☆☆☆☆ オオカミの真実の姿を描き出す「シートン動物誌2 オオカミの騎士道」紀伊国屋書店より以下引用 この章で私は、オオカミの勇敢さ、騎士道精神、強さ、遊び好きな性格、忠誠心、獰猛さ、親し みやすさ、思いやり、英雄的な態度、それにやさしさなどについて、さまざまな証拠をあげな がら論じてきた。 悪意に満ちた人間社会のうわさ話に終止符を打ち、この動物の誠実で勇敢な姿を読者に示 したいというのが、私の願いだった。 私はまるでごみ箱を引っかきまわし、なかからほんのひとかけらの金片を見つけ出そうとする かのように、猟師たちから根堀り葉堀り聞き出し、小さな真実のかけらを見つけ、つなぎあわ せようとしてきた。 そうしたなかから読者に、この野生動物の本当の姿、本当の生活を少しでも察知してもらう ことができただろうか。 こうして山と積んだすべての証拠を見て、望むならさらに手に入れることのできる大量の証拠 があること、それに「ロボ・・・カランポーの王様」の物語(基本的に事実にもとづいている)に 書かれたことを思い起こしていただければ、わかってもらえるのではないだろうか。 私がオオカミを心の底から愛していること、そして、私がオオカミこそは真の高潔さ、すなわち、 輝かしい動物界の英雄にふさわしい性格のもち主だと信じて疑わないことを。 ☆☆☆☆ |

2012年6月9日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 40億年後の地球 250万光年も離れているアンドロメダ座大銀河は時速40万kmで、天の川銀河に近づいてきています。 そして40億年後に天の川銀河に衝突します。 そのシュミレーションがこの画像ですが、40億年後の人類、いや人類も進化の過程の通過点だとすれば、 どのような生物がこの光景を目にすることが出来るでしょうか。 私たちとは全く異なる体つきをしているのか、またその心は何を感じているのか。 進化論が正しいにせよ誤りにせよ、何らかの方向性を生物は与えられているように感じるときがあります。 私は古代の人より現代人が科学の面で進化しているものの、自然と人、人と人の絆は逆に退化している ように思います。 与えられた方向性とは違う軌道を科学がとるとき、生物の取り囲む環境は物質的にも精神的にも混沌の 中に彷徨うことになるのかも知れません。 40億年後の生物、その生物は現在の混沌をさらに深めているのか、それともこのアンドロメダ座大銀河と 天の川銀河の衝突のように再び一つの身体になっているのか。 それを決めていくのは、現在の私たち一人一人なのかも知れません。 (K.K) |

|

2012年4月26日、フェイスブック(http://www.facebook.com/aritearu)に投稿した記事です。 |

![]()